局地的な大雨が偏在し、参加者全員、落ち着かない朝。

それぞれに地元の気象状況を確認しながら、

また職場と連絡を取り合いながら、研修2日目を迎えました。

宿のロビーに集合すると、

研修事務局の方から

「早速、ブログにまとめてるね!」

研修事務局メンバーのおひとりが、

以前北設楽郡内で一緒に建設分野に携わっておられた方!

異動で名古屋の本庁勤務になられましたが、当時、大変お世話になりました。

そして、なんと、このブログをご愛読くださっているという貴重な方でありますっ!

いやはや、お恥ずかしながら…と言いつつも、

こうしてコメントしてくださるのは、執筆冥利に尽きます!

嬉しいです。有難う御座います。

愛知県における砂防行政を取り仕切る方々に見て頂いていると思うと、

ブログ書く指が緊張で震えちゃいますけどっ!

本日最初の現場研修先は、四ツ目川遊砂工です。

一見して、どこに砂防施設が?

そう思わせる光景ですが、

ほぼ、見渡す限り、山々の濃い緑を除いた部分全てが砂防施設です。

これは、遊砂工(遊砂地)といって、土砂が大量に流れてきたときのバッファになります。

山腹にある幾重もの砂防堰堤を乗り越えてきた土石流が、遊砂地で一度滞留することによって勢いが弱まり、下流域に対する被害を食い止めるシステムです。

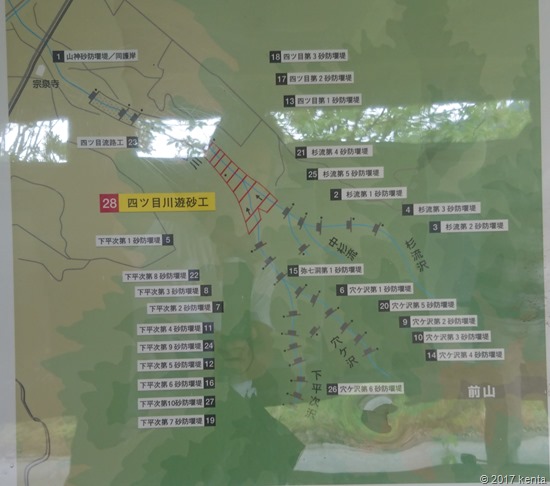

俯瞰した地図がこちら。

写真の遊砂地は、上の地図では赤い線で描かれた部分です。

中津川市のHPに詳しい解説があります。

恵那山・前山に源を発する四ツ目川。急な斜面を流れ下るこの河川は昔からしばしば山崩れや土石流の被害をもたらしてきました。なかでも昭和7年8月26日に発生した土石流は、中津川駅の構内にまで押し寄せるほど大規模なもので、死者2名、流失家屋73戸、埋没家屋94戸、半壊家屋203戸という被害をもたらしました。この被害をきっかけに、昭和12年より四ツ目川の砂防事業が始まり、これまで26基のダムが築かれ、その遊砂工が公園として整備されてきました。 平成5年度から国土交通省が建設を進めていた遊砂工は平成15年に完成しました。この「四ツ目川遊砂工」は、国の直轄砂防事業として67億円の費用をかけて建設し、砂防えん堤1基、床固工12基、導流堤1500mが整備されました。遊砂地内の堆積土砂量は昭和7年8月に発生した四ツ目川災害と同じ量の土砂約20万立方メートルを貯めることができる施設です。

四ツ目川遊砂工について – 中津川市

遊砂地の中から見えるコンクリート構造物群。

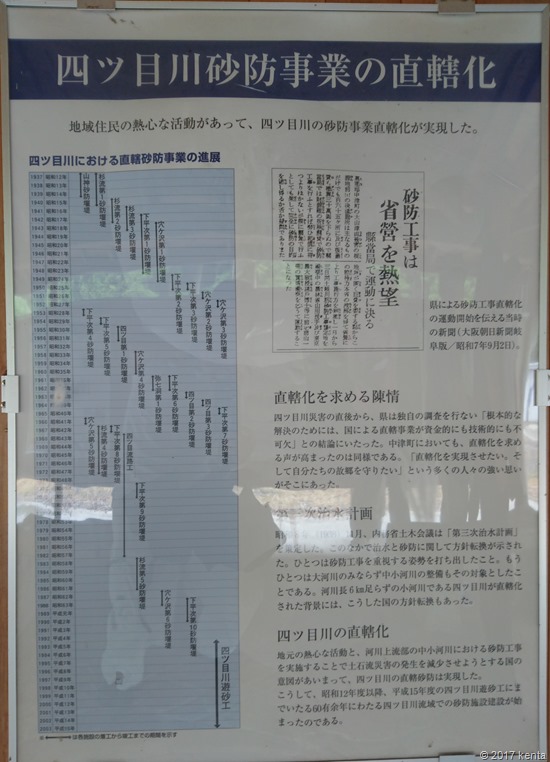

昨日のブログに書いたとおり、砂防事業は基本的に都道府県の管轄です。

四ツ目川の砂防事業は、地域住民による熱心な要望活動が実っての国直轄化。

昭和12年に直轄化されました。

そして、全ての工事が完了したのが、平成15年。

長い時を経て、中津川市の安心安全が確保されました。

上流側にも砂防施設は並んでいます。

自然にとけ込んでいます。

国直轄事業は規模がでかい。

同じ税金ですが。

だからこそ、地方公共団体の垣根にとらわれぬ、国として見た重要事業。

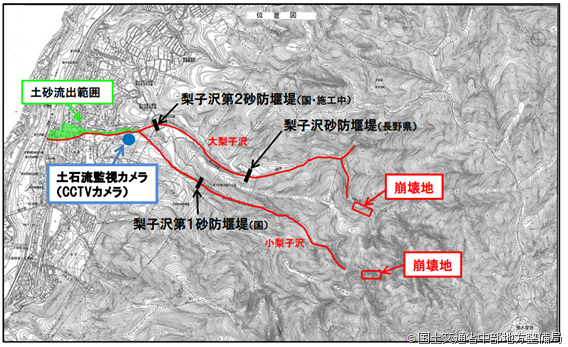

続いて訪問したのは、こちら。

南木曽町役場。妻籠宿で有名な地です。

南木曽町といえば、3年前の平成26年7月9日午後5時40分、

記憶に新しい土石流災害の発生地です。

テレビのニュースを見ていて、繰り返し放送される中部地方整備局のCCTV画像が、

脳裏に焼き付いて離れません。

畏怖すべき自然の力を、まざまざと見せつけられた土砂災害。

当時の映像は、中部地方整備局のホームページで観ることが出来ます。

リンク先にある3つの動画のうち、中央の動画です。

実は、この地域は広島の土砂災害と同じく、

風化した花崗岩類が後背地に接する地域であり、古くから土砂災害に悩まされてきました。

南木曽町役場の会議室にて、

災害当時、対応に当たられた防災担当課長さんや土木担当者さん

そして、町長さんから直々に、当時の状況や対応方法、大変だったこと、困ったことなど。

時系列で整理され。

まさに「生の声」を伺いました。

http://www.sabo.or.jp/topics/2015sokushin/s03.pdf

その声からは、

是非、自分たちの経験を、同じ境遇になる可能性がある我々に対して、

伝承、伝えて行きたいという気概が伝わってきました。

http://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/doshasaigai/pdf/nashisawa_kentoukaisiryou_sankou.pdf

災害発生直後の状況は、上記の国交省ドキュメントにまとまっています。

南木曽町の方から伺った、災害時に最も大変かつ支障となった事案、

それは内容的に、ここには書くことが出来ません。

私の胸にしまっておきますが、いざ、村を災害が襲ったときにも必ず起こりうること。

以前、豊根村を大雪災害が襲ったときにも、その片鱗が見えました。

そのとき、どうするべきか、考えておかねばなりません。

小さい町村は常に業務過多です、大変忙しい中をご対応下さり、感謝申し上げます。

3年前の土石流災害のみならず、過去には何度も災害がありました。

その度に、こうして先達が子孫にその情報を伝達するべく、石碑が建てられてきました。

この石碑は、3年前と別の沢です。

南木曽では、こういった土石流を「蛇抜(じゃぬけ)」と呼び、

こうした石碑は、「蛇抜の碑」とされます。

この石碑には、前兆としては

「白い雨が降る」「谷の水が急に止まる」「きな臭いにおいがする」

注意するべき情報が記載され、危険な地域も書かれています。

だからこそ、国直轄事業になります。

災害が発生し、その後の復旧で流路工が整えられています。

その近くに位置するのが、

桃介橋。

最近、息子を連れてスキーへ行くとき、木曽方面が多いので、

国道19号を通過する度に、気になっていた橋梁です。

桃介橋(ももすけばし)は、長野県木曽郡南木曽町読書(よみかき)にある木曽川に架けられた橋。橋の名は橋の建築主である福澤桃介に因む。桃の橋とも称される。

1922年(大正11年)に完成した木橋であり、一時は破損・老朽化のため使用を取りやめられ、廃橋の町議会決議を受けるに至った。しかし撤去のための費用がなかったために実際に廃橋とはならず[1]、1993年(平成5年)に南木曽町のふるさと創生事業である「大正ロマンを偲ぶ桃介記念公園整備事業」の一環として復元され[2]、再び渡河の用に供されるようになった。

ちなみに、福澤桃介氏は、福沢諭吉氏の娘婿です。

木曽川の電力開発に功績のある、電力王。

桃介橋の向こう側に、南木曽町役場と梨子沢があります。

南木曽町役場の方々、国土交通省中部地方整備局の方に御案内いただいて、

梨子沢復旧工事完了現場へ。

7月9日(日)、一週間前に竣工式を向かえたばかりの現場になります。

復旧工事期間は、ちょうど3年。

急ピッチで復旧工事が、国、県、町、それぞれの受け持つ構造物に対して行われ。

そして、ここに平成時代の蛇抜記念碑として、後世へ語り継ぐために設置され。

記念碑で使用された岩石は、災害で発生したもの。

土石流、風化させない 南木曽町、梨子沢右岸に石碑:長野:中日新聞(CHUNICHI Web)

南木曽の土石流:3年 犠牲の榑沼さん追悼 今年建立の石碑に献花 /長野 – 毎日新聞

南木曽土石流3年 防災の誓い 献花式 犠牲の中学生悼む | 信濃毎日新聞[信毎web]

そして、その少し上流にある砂防堰堤へ。

大量の土石流を受け止めた砂防堰堤。

CCTVはリニューアルされていますが、

まさにこの場所のカメラから、先述の動画が撮影されました。

そして、この場で、中部地方整備局の方がスマホを使って、

もし観ていない人がいたら…と、動画を流して下さいました。

けれど、参加者の職業が職業だけに、見たことが無い方は見あたりませんでした。

改めて、この場であの動画を確認する意味もあります。

堰堤も、復旧されました。

復旧された堰堤に設置されているのが、ワイヤーロープ。

写真、ちょっとわかりにくいですが、ワイヤーの線が砂防堰堤に貼られています。

このワイヤーロープはセンサーの役割を担っており、

3年前の災害時にも設置されていて、第一報を伝えてきたのは、このセンサーでした。

土石流が堰堤を乗り越える際、ワイヤーが切断され、断線信号が国交省や町に入ります。

大量の土砂を受け止めた砂防堰堤も、除石工事が施され元の状態に戻りました。

こちらからの質問に対しても、懇切丁寧にお答え下さり、感謝申し上げます。

以上を持って、現場研修は終了。

バス車内の移動時間では、

東日本大震災における避難誘導に関する講演DVDが上映され、

また、数字に強いガイドさんにより、中山道沿線の歴史に、

土砂災害に関する知識まで付随させるというプロ解説。

移動時間も無駄にせぬ研修でした。

今回の研修を企画くださった愛知県治水砂防協会事務局様、

現場案内や丁寧なご説明に至るまで、終始大変お世話になった

国土交通省多治見砂防国道事務所の課長様、

そして、基礎自治体の立場から災害に立ち向かった記憶を伝えてくださった

南木曽町の町長さんを始め、役場の皆様。

改めて感謝申し上げます。

研修メンバーの約40名のうち、北設楽郡内3町村メンバーは恵那峡SAで下車。

皆様に別れを告げて、そこから職場へ戻ります。

職場へ戻ると、思ったよりメールが来ていなくてホッとしました。

机の上は決裁文書で山積みですので、もうひと仕事。

そして、最近問い合わせが多いので、ここに掲載しておきます。

予定では、今月末に終わるはずですが、

富山地区へ向かうためのメインストリートが時間通行止になる日があります。

通行止の時間帯は

9:00~12:00

13:00~16:00

です。

道路災害防除工事のため通行止。

問合せ先:愛知県新城設楽建設事務所 設楽支所 建設課 TEL 0536-62-0478

この工事も、災害発生を抑えるための工事。

災害は、起きてからでは遅いです。

災害に対して最も効果的なのは工事を伴うハード対策。

ただ、ハード対策を実施したからといって、

ハード対策も、人間が想像するレベルで最大の災害を想定して作られています。

自然界は常に、人間の想像を乗り越えてきます。

安全な施設が出来たからと、安心することが、最も危険であります。

不便が続きますが、ご理解と御協力を!!