5連休もあって、子どもをどこにも連れて行かないと…

大きくなってから恨み節を囁かれかねない…なんて。

しかし、混むところはあまり…GWなんて、どこ行ったって混んでいますが。

う~ん。と、考えて導き出した場所。

瑞浪市にある、化石博物館!

前から、一度行ってみたいと思っていた場所ですが、

GWにもかかわらず、GW中は入場料無料ですと!?

混む時期に逆に無料攻勢ということは…

意外に、穴場なのかも知れません。

化石博物館が位置する瑞浪市民公園では鯉のぼり祭りも開かれている。

よし、行こう。と、昨夜決めて。

ばあばも一緒に、息子と3人でおでかけです。

高速道路は混んでいることと思い、ひたすら下道です。

R257経由で名倉、稲武、岩村を経由し、R363で瑞浪へ。

現地に近づくと、間違えて瑞浪インター入口に侵入。

焦って道路脇にある事務所に入り込むと、

気さくなおじさんが、転回場所を御案内下さいました。

公園内は数多くの親子連れで賑わって、臨時駐車場に駐車。

屋外でサイエンスショーが開催されており、それを横目に見ながら目当ての化石博物館へ。

玄関口の目の前からは瑞浪インターが見えます。

館内はちょうど良い混み具合。

海生生物の化石がたーっくさん展示されています!

展示物の横にはQRコードが貼られており、

それを見た息子、

「これ、ケータイで見れるヤツだよね!見せて!見せて!」

スマホをかざしてコードを読み込むと、

対象展示物の解説webページに飛びます。

ほほぉ~と解説文を読み始めるかと思いきや、

webに飛ぶことを観てみたかったようで(笑)

すぐ、次の展示、そして化石発掘タッチパネルゲームに吸着された息子でありました。

ビカリアを始め、興味深い化石が多数出土する瑞浪市。

さらにいえば、岐阜県には日本「最古」の石があり、

地質的な魅力に溢れる岐阜県を知るに抜群の場所。

石に新しいとか古いとかあるの!?

最初、おいらが聞いたときは驚きましたが、理由を知って腑に落ちました。

最も古い地層が地球上(内部も含めて)に存在しているのは自明の理ですが、

それが地表に出てきている場所というとレアなのです。

表に出てきている一番古い地層にある石ってことですね。

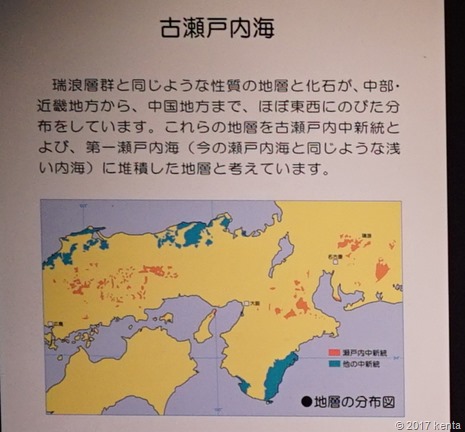

大昔は「古瀬戸内海」といって海だった内陸の瑞浪。

よくよく、展示物を観てみると…

奥三河も古瀬戸内海に位置しているような!

だから、我が家周辺でも貝の化石が出土するんですね。

昔は浅い海だった時期がある。奥三河。

おいらも、勉強になりました。

また、スタンプラリーが開催されていて、敷地内の4施設を訪問すると良いものがもらえるとな。

2つめの施設、陶磁器の資料館では、陶器や磁器の違い、

それらの製造プロセスや歴史を目で見て学ぶことが出来ます。

土器から歴史が始まり、様々な技術革新を経て磁器に至る。

高温を操る術を開発するほど、優れた食器が生み出されてきました。

意外に、息子が興味持ってビックリ。

ばあばは言わずもがな。

たぶん、一番楽しんでいたんじゃないかな(笑)

陶芸家による作品展示もありました。

3つめの施設は美術館。

ちょっと、息子には分からないかな…ということで、スタンプだけ頂いて。

4つめの施設は地球回廊。

素掘りのトンネルが、そのまま展示物に。

地球の歴史を学べるトンネルです。

廃トンネルを使ったモノですが、これは…

豊根村のあのトンネルがお役目を終えたとき、利用方法の1つとしてありか!?

このトンネル、第2次世界大戦中に掘られた地下壕を利用したもの。

全長200mです。

出たところで、4つのスタンプが集まったので受付に提示。

すると…

鮫の歯の化石をプレゼント頂きましたッ!!

4つの施設を巡っている間、あの建物は何だろう…と、気になるものがありました。

調べてみると、あれは…

岐阜県最先端科学技術体験センター「サイエンスワールド」。

事前リサーチでは知りませんでしたが、せっかくだから行ってみよう。

ここでは、ワークショップなどの体験をメインにし、科学が学べる場所。

岐阜県が管理者。

なんと、ここでもサイエンスショーが開かれている!!!

テーマは「空気」に対して、力学的な視点から。

まず、2つの筒が用意され、それぞれに羽が入っています。

底面に羽が落ちた状態で、筒をひっくり返すと、ひらりひらりと羽が筒の中で下に落ちる。

そこで、片方の筒からポンプを使って空気を抜き、真空状態に。

ひっくり返すと…

真空の筒に入った羽は、一瞬で落下。

一方で、空気の入った筒にある羽は、ひらりひらりとゆっくり落下。

空気という存在を認識します。

空気を理解したところで、航空機は何故飛ぶのか?

本題に入っていきます!!!

ちょっと子どもたちには難しいか…揚力のお話。

飛行機の翼を断面で見ると、非対称のかまぼこのような形をしています。

この形状によって、空気の流れ方が翼の上下で変化します。

翼が受ける空気の密度が、翼の下よりも上の方が薄いため、

空気から受ける圧力は必然的に上の方が小さくなる。

すると、力の釣り合いを求めるように自然界の物理が働くため、

翼に対して上向きの力が働く。それが揚力。

息子の頭の中では「妖力」と変換されたかも知れません(笑)

このショーは一部参加型で、2名の子どもたちがステージに登っていました。

さて、3人目は、最後の実験に参加できる!

「はいはーーい!!!」

元気よく手を上げた息子、見事、当選(笑)

ホールには100人以上。よくまあ、選ばれた。

翼が3連で取り付けられた機械に座り、

手元のレバーを使って、翼の向きを上下でコントロールできます。

そこに、向かい風が大型扇風機から当てられると…!!

見事、空中浮遊した息子。

感動しております。

夢の宇宙飛行士に、一歩近づいたでしょうか。

同じく風を浴びて、公園内で気持ちよく泳ぐ鯉のぼり。

今日訪問した博物館たち、GW中につき、全て無料でした。

こりゃあお得だ。

その分、ばあばとおいらで、サイエンスショップで息子の好きな物を購入!

サイエンスショップといえば、面白い物が揃っています。

息子が何を選んだのか。

明日のブログのお楽しみ☆

お昼ご飯は美味しいお寿司をばあばにご馳走になり、

帰り道はR418を上矢作から平谷、浪合から県道243号で阿南町まで抜けて。

特に後者は初めて走るルートでしたが、恐ろしく細くて曲がりくねって、

その曲がりくねり具合が、3D的で、大変な目に遭いました。

地図上で見たら近道だけど、実際走ったらあかんやつだった。

豊根村の林道の方がずっと立派に思えるほど、すっげぇ県道でした。

阿南町で買い出しを済ませて、無事帰宅。くたばった。