住民健診の結果説明のため、保健師さんたちは上黒川&坂宇場方面へ。

両地域にある複数の集会所へ出向き、集落ごとに、いらっしゃった住民の方へ1対1の丁寧な説明を実施します。

また、郵送費節約のためや、集会所へ行くことができない方に向けて、各戸訪問も同時に行い、終日不在。

その間、デスクワークも積み重なれていくため、大変なお仕事です。

一方、私は不在の留守番で、オンザデスク。

また、本日は医療機関スタッフも富山診療所へ大移動するため、そちらの電話も預かりまして。

2拠点のお留守番。

やはり、村の保健機関は女性の保健師さんのみで構成されているというイメージが強いので、私が電話に出ると

「あれ?保健センターですよね?」

と、枕詞のように電話口で聞かれます(汗

私も私で、独りだけのオフィス。

集中して、申請書やら計画書やら、支払伝票作成やら、書類作成業務をズンズン進めます。

時折、本社から来た先輩と打合せをしたり。

夕方には目標としていた書類仕事が片付き、達成感を味わいました。

17時過ぎに保健師さんたちも帰ってきて、遅くまで大変お疲れ様です。

住民の方々と1対1で接する専門職。

これから保健師さんも書類仕事を進めるので、頭が下がります。

さて!

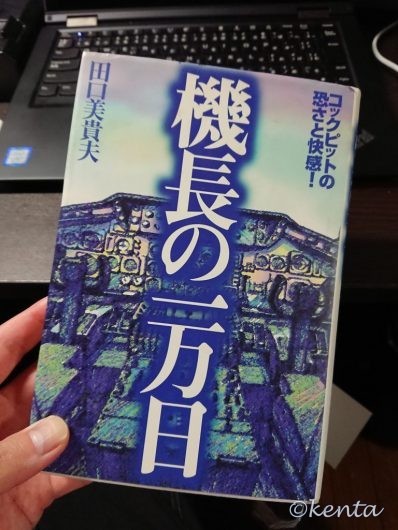

久しぶりに読後感を書きたくなる本に出会いました。

著者は、元JALのパイロット。

何より、私は飛行機が好き。

数百人の命を預かって、一歩操作を誤れば大事故にも繋がりかねない、あの巨大な金属の塊を飛ばすマネージャーのメンタルたや、いかなるものか?それを知ってみたくて手に取りました。

機長…すなわち、旅客機の中の全ての責任を持つ人。

マネージャーとして、一般作業的な業務を受け持たずに、副操縦士にビシバシ指示を飛ばして操縦させているのかと思いきや…!!!

常に操縦桿を握り、巨大な金属の塊を飛ばす腕前を全ての責任において託された人だった。

副操縦士はあくまでサポートで、難しい離着陸をこなしているのも機長だった。

長とは付けど、一般的に言われるマネージャーとはまた違った職務を持っているのが機長でした。

1機の飛行機を飛ばすためには、飛行機の中に勤務するスタッフだけではなく、数多くの地上スタッフに支えられているからこそ、時間通りに安全な旅が約束されている。

いろんな国に行けて良いなぁ~というのもまた幻想。

パイロットにはもちろん、外国で休暇を取って観光をする時間はあるのですが、旅先で自分の身体にもしものこと…例えば風邪を引いたり腹を壊したりしたら、何百人ものお客さまに迷惑をかけてしまう。よって、生ものを決して食べないと決めていたり、水道水は口にしないなど、徹底した自己管理をされていました。

仕事をする上では、プライベートの時間であっても自己管理をすること。

それは、機長という仕事に限らず、どんな仕事にも言えます。

最大のパフォーマンスを発揮するための自己管理。

一方で、コックピットからしか見ることが出来ない風景描写から想像する景色。

大変な仕事には、大変嬉しい「報酬」があるものです。お金には換算のできない。

書籍が出版されたのは1998年と、20年前になるので、機材の性能も当時の描写であり、今となっては当たり前なGPSなどのシステムは登場しませんし、マニュアル類も分厚い本。

今となっては、各空港の離着陸マニュアルやルートはタブレット端末に収納され、携行する荷物もかなり軽量になったと聞きます。

著者が主に搭乗していたのはB747。ジャンボです。

機長と副操縦士の他、機関士が乗っています。

操縦には多くの人手が必要か…と、思いきや、自動操縦で着陸までできちゃう。

自動操縦装置を用いて着陸するには空港側にもスペックが求められます。

霧に囲まれやすかったりと、気象条件の悪い日が多い飛行場には特に、ハイレベルの装置が配備されています。

装置というのは、空港から空に向けて常時電波を飛ばしていて、飛行機が自らの姿勢などを認識することができるシステム。

日本で最も精度の高いCAT III及びCAT IIのILSを設置しているのは以下の空港[3]である。

CAT IIIbの滑走路ならば、霧などで50m先までしか見えない状況であっても、着陸が可能というルール。

電波での誘導なので、他の電波が干渉すると大変危険。

コンピュータが見ている電波の道しるべが見えなくなってしまいます。

だから、特に離着陸時には念入りに携帯電話等を機内モードに…とアナウンスされるんですね。

今はB787など、最新鋭の機材では機関士の仕事もコンピュータまかせ。

何事にも言えることですが、機械やコンピュータが自動的にやってくれるようになると、それらはブラックボックス化してしまい、動作原理を考えながら操作するということがなくなる可能性が高まります。

書中でも、「人か機械か」として、自動操縦装置と人間による操作の葛藤について書かれていました。

意外だったのが、手動操作が下手だったら自動操縦装置を使って巡航はもちろんのこと、着陸まで全部やっちゃえば良いじゃんと思っていたのが、全く逆で。

自動操縦装置を使うことができるのは、熟練し、自動操縦装置のレベルごとに区分けされた試験にパスした操縦士のみということ。

というのも、自動操縦装置に万が一のことがあった場合、瞬時にリカバリできる人間でないと免許が与えられないのです。

手動操縦能力が高い人間ほど、自動操縦装置を扱うことができるんですね。

自動操縦装置を用いて着陸している最中で、自動操縦装置に異変があったとき、その数秒にも満たない時間内で操縦桿を操作して機体を調整する能力が必要とのこと。

高い空を巡航しているとき、お客さんは映画を観たり寝たりとリラックスしているので、特に長距離飛行など、パイロットは代わる代わる寝たりしているのかと思いきや…まったく逆。

自動操縦だけれど、常に複数の無線を聴きながら、万が一に備えて操縦桿に手を。

目の前のディスプレイや計器類には常に目を配り。

その際、前方の気象状況をレーダーや様々な計器類から予測し、前持った対処をしないと間に合わなくなると。

それくらい速い速度で進んでいるのがジェット機。

本書によると、距離にして40km先の対象(積乱雲など)を避けるのがギリギリという、地上とは全く異なる距離感です。

この本を読んでまた、飛行機に乗りたくなってきました。

そして、自動車の自動運転って、思いのほか大変な技術なんじゃないか…と。