外出することも無い土曜日。

自宅にて、新型コロナウイルス感染症のことを調べていました。

ふとそこで、2009年に流行した新型インフルエンザはどうだったんだろう?と。

当時はまだ豊根に戻ってきておらず、メーカーのエンジニアになりたてで、仕事に精一杯。

新型インフルエンザのことが、あまり記憶にありません。

■日本における2009年新型インフルエンザ – Wikipedia

日本における2009年新型インフルエンザの感染は、2009年5月9日に成田空港での検疫でカナダの交流事業から帰国した高校生ら3人において初めて確認された[3- 1]。 5月16日には国内で初めての感染が確認され[3- 2]、その後兵庫県や大阪府の高校生を中心に急速に感染が拡大した。

当初は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」の一つに該当すると見なされ、感染者は強制入院の対象となったが、2009年6月19日に厚生労働省がこの方針を変更し、季節性インフルエンザとほぼ同様の扱いとなっている[2- 1]。また、同年7月24日からは感染者数の全数把握を中止し、クラスターサーベイランスに移行した[2- 2]。

2010年1月3日には、日本では203人が新型インフルエンザにより死亡としたと発表されている [3- 3]。 これらの死者は、気管支喘息や糖尿病などの基礎疾患(持病)を持っている者が多かった。しかし、死因が新型インフルエンザと確定しきれない例なども含まれている。

私が最も気になるのが、どようにして収束していったのか。

新型インフルエンザの場合は途中で感染者の全数把握を中止し、通常のインフルエンザと同等の取扱いへ。

■2009年新型インフルエンザの世界的流行 – Wikipedia

この流行が大きな問題になったのは、流行初期にメキシコにおける感染死亡率が非常に高いと報道されたからであるが、実際には重症急性呼吸器症候群 (SARS) のような高い死亡率は示してはいない[注 1]。当時の日本では、感染症予防法第6条第7項の「新型インフルエンザ等感染症」の一つに該当すると見なされ、感染者は強制入院の対象となったが、2009年6月19日に厚生労働省が方針を変更してからはこの扱いはなくなり、季節性インフルエンザとほぼ同様の扱いとなっている。

A(H1N1)pdm09型に対するインフルエンザワクチンは既に完成している。2010年 – 2011年冬シーズンから接種可能なインフルエンザワクチンは、通常の季節性インフルエンザワクチン2種に加えて、新型インフルエンザワクチンにも対応した3価ワクチンに、2015年 – 2016年冬シーズンからは、A型株2価とB型株2価の4価ワクチンになっている。

当時の新型インフルエンザに対するワクチンは既に完成しており、現在我々が接種している今シーズンのインフルエンザワクチンに含まれています。

○2019/2020冬シーズン

A/Brisbane(ブリスベン)/02/2018(IVR-190)(H1N1)pdm09

A/Kansas(カンザス)/14/2017(X-327)(H3N2)

B/Phuket(プーケット)/3073/2013(山形系統)

B/Maryland(メリーランド)/15/2016(NYMC BX-69A)(ビクトリア系統)

→ 令和元年度(2019/20シーズン)インフルエンザワクチン株の選定経過

すなわち、仮に同じ考え方を踏襲するとすると…いや、致死率や重症化度が異なれば同じになるとは限りませんが…。

新型コロナウイルスに対するワクチンも、今後は冬の予防接種項目に含まれてくる可能性はありますね。

内閣官房には、過去のパンデミックをまとめたレビューがありました。

■過去のパンデミックレビュー|内閣官房新型インフルエンザ等対策室

Ⅰ. 「新型」発生をめぐる報道 ~「海外で57人死亡」の衝撃

夕刊で一報を伝えた朝日新聞と読売新聞も「豚の体内でも新型インフルエンザが生まれやすいが、一般に毒性は弱いと考えられている」と説明するなど、社会面での記事の扱いは小さかった。

それだけにその日の夜に飛び込んできた「57人が死亡した疑いがある」というWHOの発表に、私たち担当記者は「ついに強毒型の新型インフルエンザが発生したのか……」と大きな衝撃を受けた。Ⅱ. 水際対策をめぐる報道 ~「検疫で上陸防止」の誤解

感染した可能性を否定できない渡航者が入国後に発症しないか定期的に連絡して確認する「健康監視」の対象者も次第に増え、4月28日から5月21日までで約13万人に上った。保健所は日常業務に加え、1保健所で平均1日77人の追跡調査に追われた。結果的に本来は「時間稼ぎ」の間に国内での感染拡大に備えて態勢を整えるべき医療現場が水際対策で疲弊してしまった。振り返ると、検疫の限界を繰り返し伝え、水際対策に力を入れすぎる政策に対して警鐘を鳴らす報道が必要だったと考える。Ⅲ. マスクをめぐる報道 ~「予防のため着用」で混乱

報道でも、周囲に誰もいない病院の前でマスクを着けてリポートするテレビ局の記者や、マスク姿の写真を紙面で多用するなど「新型インフルエンザ」=「マスク」という分かりやすい構図を強調する報道が多く、結果として「感染していなくてもマスクは必要」という誤ったイメージを伝え続けた。薬局などではマスクが品切れになる「マスク・パニック」を生む原因ともなったⅣ. 初の患者をめぐる報道 ~「未知への恐怖」で誹謗中傷

インフルエンザウイルスは通常の環境では数時間で活性を失って感染しなくなるにもかかわらず、1週間以上休園や休校した保育園や学校で再開前に消毒し、その姿を報じた。感染症の専門家の安井主任研究官でさえも、集団感染した高校が2週間の休校後に再開する際には「必要がないことを知りつつも校内やスクールバスなどの消毒を実施せざるを得なかった」と明かし、「事実に基づかない不的確な情報であっても、いったん情報が広く流布され、国内でイメージが定着してしまうと、それを覆すのは容易ではない」と振り返っている。Ⅴ. 新型インフルエンザにどう備えるか ~「季節性」への理解が礎に

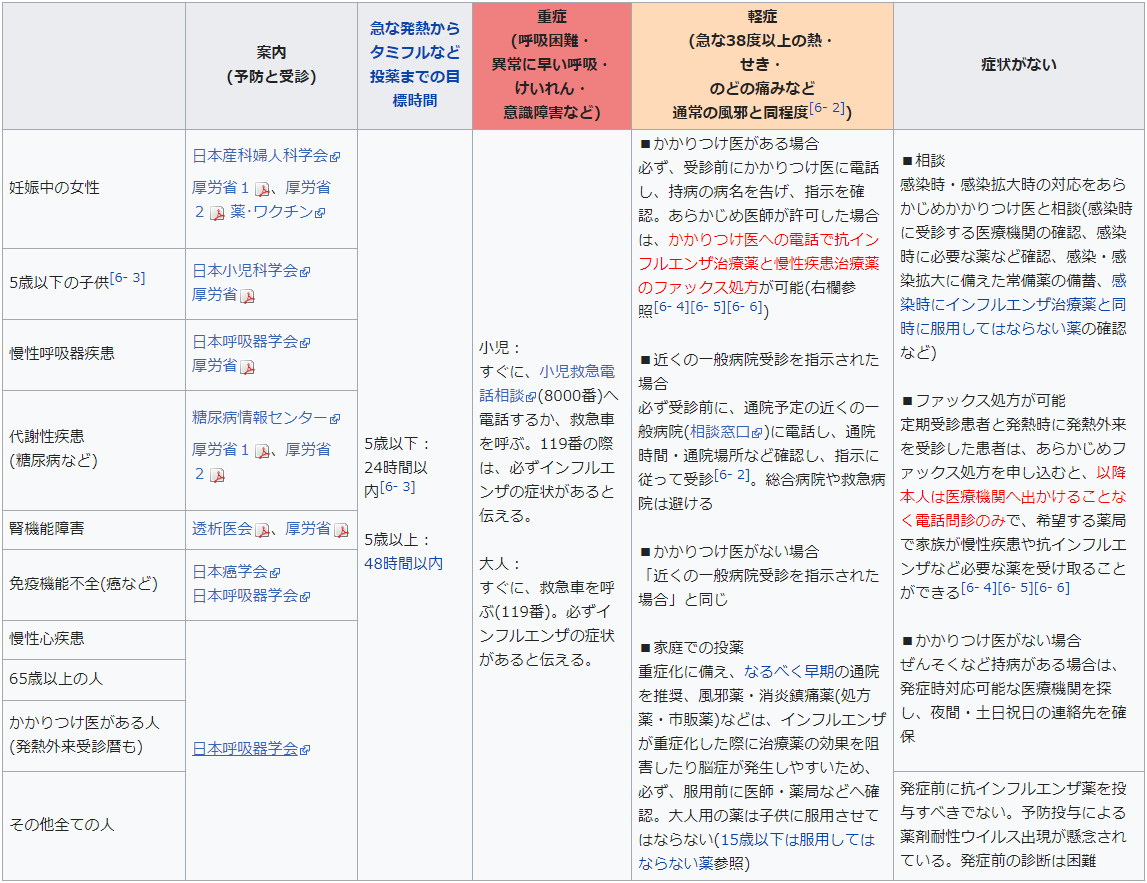

マスクの効果については、「予防用にマスクを着用するのは、混み合った場所、特に屋内や乗り物など換気が不十分な場所では一つの感染予防策と考えられますが、屋外などでは、相当混み合っていない限り着用する効果はあまり認められていません」というように、政府広報オンラインで解説している。こうした情報を基に、日ごろから正しい知識を持っておきたい〔図1〕。

報道の振り返りをまとめているため、今、新型コロナウイルス感染症が報道されている状況に比較すると、参考になります。

本記事を読み進めていると、報道の仕方が社会に与える影響が絶大であることを、一層感じます。

さて、新型コロナウイルスと新型インフルエンザ2009は何が違って、何が似ているのか。

■新型コロナウイルス、2009年に“パンデミック”新型インフルエンザとの類似点・相違点は | AbemaTIMES

結局、世界でおよそ1万8500人の死者を出し、日本国内でも感染者が2077万人、死者は202人に達した大流行は、翌2010年8月に「世界レベルで流行期から終息期に入った」と宣言された。

新型インフルエンザの場合は、パンデミックの宣言から1年2カ月後に終息宣言が出されたが、今回の新型コロナウイルスについて大石氏は「即答は難しい。最悪、年単位でパンデミックの状態が続くことも想定しておかなければならないかもしれない。2009年のパンデミックで学んだのは、地域的に異なるパターンで流行が進んだということ。北米で流行がある時にはヨーロッパで流行が下がり、しばらくすると逆になるといったことが起こった。それは国内でも同じだった。

過去の経験に学ぶと、流行する場所がまるで天秤、シーソーのように行ったり来たりするということ。

例えば日本で流行が沈静化したときにヨーロッパや北米のどちらかが大流行していると日本も油断はできない。その逆も然り。

最後に、医療の専門家である医師をはじめとした識者の皆様が新型コロナウイルス感染症についてどのような見解をもっておられるのか、まとめられた記事。

■「新型コロナウイルス」関連コメント〜【識者の眼】より〜|電子コンテンツ|日本医事新報社

新型コロナウイルス感染症:非常に厄介だが、対峙の方法はほぼ確立している。岩田健太郎 (神戸大学医学研究科感染治療学分野教授)

新型コロナウイルスは、咳や飛沫でどんどん周囲の人々に感染していくような性格には乏しい。公共交通機関でのアウトブレイクがほとんど検出されていないことが、そのことを示唆している。逆に、密閉した空間で長い時間を共有すると感染が非常に起きやすいことも分かってきた。いわゆるクラスターである。 臨床症状は風邪のようなもので、8割は自然に良くなってしまう。そういう意味では怖くない。が、そこが怖いところでもある。インフルエンザと異なり、症状が軽微な本感染症では、多くの人々は罹患しながら外を歩き回ってしまう。症状の軽さこそが感染の広がりの原因になってしまう。

そして、8割が自然によくなるとは、2割はそうではないということを意味している。10人、100人程度の患者数であれば、日本の医療体制で対応は可能だが、中国・武漢のように万単位、それ以上の患者が発生すればそのインパクトは巨大となり、数千人規模の死亡者が出てしまいかねない。非常に厄介である。新型コロナウイルス感染症:指定感染症であることによる混乱の可能性

浅香正博 (北海道医療大学学長)

個人的な意見になるが、これからの1カ月間の感染の動向により新型コロナウイルス感染症への基本方針が大きく変わる可能性が高いと考えている。新規感染者より回復者の方が多くなれば指定感染症の枠から外し、季節性インフルエンザと同じ診療方針で行えばよい。新規感染者がなお回復者を大きく上回っているのであれば、感染ルート探索のために全力を挙げ、個別の調査により感染源を完璧に絶たなければいけない。結果が前者であってほしいと強く望んでいる。

これまでに見た新型コロナウイルスに関するどの記事よりも参考になりました。

非常に長いですが、一見の価値あります。