梅雨といいながら、あまり雨が降らないなぁと思っていたら、

午後から雨が降り出しました。

雨が降ったで、現場へ!

ただ、現場へ行くだけではありません。

今回は、まだ使ったことが無いツールを手に持ちます。

手に持つには、ちょっと重たい筐体ですが。

倉庫の鍵を開けて取り出したるは、

測量用機材である、「オートレベル」。

プロの測量士さんたちが使っているトータルステーションと比べれば、

測ることが出来るパラメーターの数は少ないですが、

今回の目的に対する機能は十分発揮する、オートレベル。

路面を流れる雨水を見ながら、路面の傾きを推察しつつ、

それを数値化するための測量を行います。

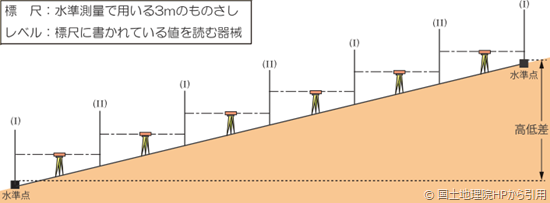

水準測量です。

測量作業や現場ディスカッションに夢中で、

写真を撮り忘れましたが、こんな風に。

とは言っても、私、オートレベルを使うのは初めてです。

事前にレクチャーを受けたものの、

やっぱり、実際に設置して測量してみないと納得がいかない。

車中では測量歴史の偉人、伊能忠敬さんの偉業について、大変盛り上がりました。

寛政12年(1800年)から文化13年(1816年)まで、足かけ17年をかけて全国を測量し『大日本沿海輿地全図』を完成させ、日本史上はじめて国土の正確な姿を明らかにした。@Wikipedia

全国の海岸線を踏破するだけでも、凄いんですが、

その各々の箇所で測量を実施しながら…って、恐るべしです。

現場に到着。

課長さん指導の下、先輩と私の2人でまずは三脚の据付から。

たかが三脚の据付ではありません!

三脚を設置する位置、三本の足の位置から考慮が必要。

ここからセンスが必要になります。

三脚を安定させて動かないようにし、できるだけ水平に。

三脚の頭部分が半球状になっており、そこにオートレベルを載せて固定。

この固定をするときに、固定ボルトの締め込みを緩くしておき、

オートレベルの水平微調整をして水準器の気泡が中心円に入るようにする。

三脚に赤道儀付き天体望遠鏡を設置しているような気分になってきた。

実際、オートレベルの質感は赤道儀そのもの。

アイピースからオートレベルの望遠鏡を覗き、望遠鏡の先にあるスタッフという

測量用の測定尺を望遠鏡内の視野に導入します。

ピントを合わせてスタッフの目盛りがクリアに見える様に調整。

十字に切られた線が映し出され、その中心、線と線の交わり部分に対して、

スタッフが重なるようにして、その部分の目盛りを読む。

そこを基準位置(A)とします。

基準位置との高さの差異を知りたい場所(B)へスタッフを持っていく。

移動したスタッフの位置(B)に向けて、オートレベルの望遠鏡を水平移動。

そこでまたピントを合わせて目盛りを読みます。

基準位置(A)で読んだ目盛りと移動先(B)で読んだ目盛りの差異が、

AとBの高低差!

それを繰り返すことで、複数点の高低差が分かるようになります。

まるで、天体望遠鏡の極軸合わせをしているようなフィーリングです。

十字を合わせる先が、スタッフなのか、北極星なのかという違いだけ(笑)

オートレベルの仕組みが詳しく解説されたニコンのサイトがありました。

あ、もう、私のわかりにくいテキスト解説よりも、

このサイトを見た方がレベルによる測量方法がよく分かりますよ。

私のような、にわか仕込みでは、やっぱり解説に限界が(汗

何が「オート」なのかなぁ?と思っていましたが、

光軸が水平になるように自動的に補正装置(コンペンセーター)で調整されるから!

なるほど!これなら、オートレベルが多少傾いて設置されてしまっても水平をカバーできる。

動画があって、とてもわかりやすい。

ずぶ濡れになりましたが。

またひとつ、勉強になりました☆

職場に戻ると、もはや夕方。

今夜は宿直です。

風邪を引かぬようにせねば…。