紙の書類を使う機会が多い仕事ではありますが、

近年は電子化の進展も著しく。

仕事の設計等で使用する手引き類も、ネットで公開されていたりします。

手引き類も国交省をベースとし、山間地が多いとか、豪雪地が多いとか、

地域による特色もあるため、そこにローカルルールが加わったものが、

各都道府県で策定されています。

基本的に愛知県のルールに従って設計を進める私たち。

ネット上で手引きまで引っ張ることができるので、

益々、書棚に向けてデスクを離れることすら無く、

パソコンにかじりつくことになるわけです。

そんな手引き類の一部を、ネタとして今日のお話。

中を開いて、私がよく利用するのは「第4編 舗装 [PDF]」の部分。

道路の路面を舗装するとき、まずどうやったらいいのか。

設計手順から詳しく解説されています。

舗装の厚さや、舗装構成などの決め方も、ルールに則って。

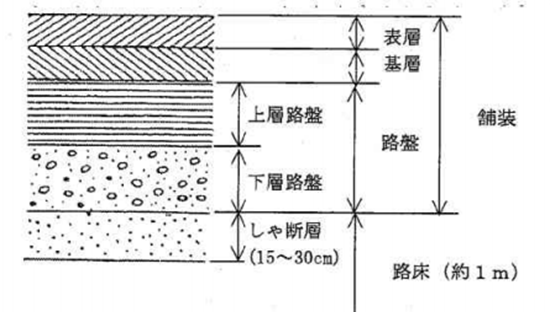

舗装を切断してみると、地層のように複数の層が重なって、

ミルフィーユのような断面になってます。

例えば、最も一般的な簡易舗装の分類からいくと、

下から「C-40→M-25→再生密粒度アスファルト」といったように。

そのミルフィーユの1枚1枚の厚さ、すなわち一層毎の厚さも、

根拠があって決定されます。

例えば4-23ページの表の通り、「交通量の区分」と

「設計CBR(舗装を支える地盤の強度)」の2つのパラメーターで各層の厚さを決定。

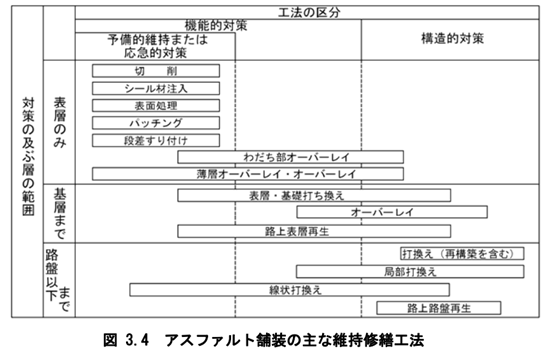

続いて、たまに参考にするのが、「第11編 維持修繕 [PDF]」

11-7ページには、舗装を修繕するときに選択する工法がわかりやすく整理されています。

これらの工法は、携わる人なら頭の中に入っている基本事項。

名前だけ書かれていても内容が分からない場合は、

概略解説の表が11-4に載ってます。

興味深いのが、一番最後の方のページ。

道路構造物に防草対策をする場合のルールが定められています。

防草対策まで、標準化されているのか!!

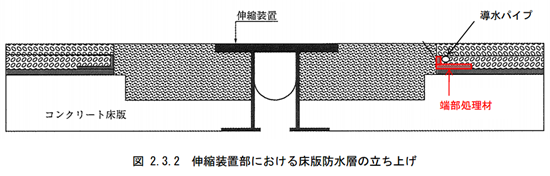

もうひとつ、道路を構成する構造物の中でも、ひときわ複雑なのが…

橋梁。橋です。

橋だけで、専門の手引きが存在します。

そのほとんどは、新しい橋を架けるときに使う情報ばかりですが、

第9編は、今存在する橋を修繕したり維持するための決まり。

参考にしています。

まだまだ、勉強中。

本当に、土木は奥が深すぎて…深めようと思えば、いくらでも深められる。

なので、経験の浅い私は…

使う機会があると、引っ張り出して該当項目を探すレベルです(汗

これらのルールを頭に入れながら街を歩くのも、一興!?

「どうやって、この道路の形を決めたんだろう。」

に対する答えが、掲載されています。

普通に生活するには必要の無い知識かも知れませんが、

身の回りのモノがどんなルールで作られているのか、是非ご覧下さい。

そういえば、製造業やっていたときにも、

分厚い標準書があって、そこに書かれているルールを用いて設計。

日本の製造業が世間にPRされるとき、

「技」とか「技術力」って言葉が多用される傾向にありますが。

その強さというのは…

試験や実験、経験を通した裏付けを元に定められた、

非常に細かい規格、ルールが決められているからこそ、

製品が複雑にもかかわらず、均一で品質が高いということ。

もっと知られるべきだと思います。