最近、耳にすることが多くなってきた「DMO(でぃーえむおー)」という言葉。

エレクトリックな音楽を奏でるバンドではありませんね。

アルファベット3文字にされると、

会話で耳にしても、何のことだかサッパリです。

でも、気になる。

特に、隣の課から、そんなフレーズが聞こえてくる。

気になったときは、調べてみよう。

Google先生。検索願います。

一番上に出てきたのがこちらのサイト。

日本版DMO | 観光地域づくり | 政策について | 観光庁

ここに、「日本版DMOとは?」というページがあったので、

どれどれ…。開いてみる。

日本版DMOは、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人です。

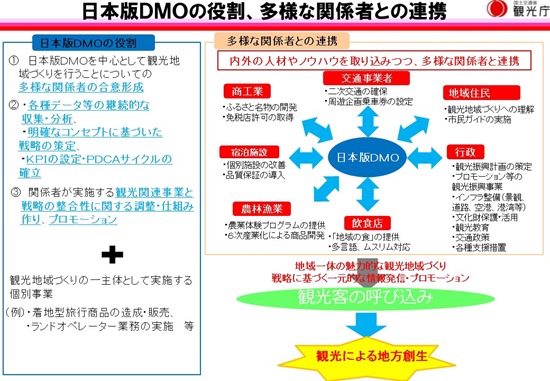

このため、日本版DMOが必ず実施する基礎的な役割・機能(観光地域マーケティング・マネジメント)としては、

(1) 日本版DMOを中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合意形成

(2) 各種データ等の継続的な収集・分析、データに基づく明確なコンセプトに基づいた戦略(ブランディング)の策定、KPIの設定・PDCAサイクルの確立

(3) 関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組み作り、プロモーション

が挙げられます。

また、地域の官民の関係者との効果的な役割分担をした上で、例えば、着地型旅行商品の造成・販売やランドオペレーター業務の実施など地域の実情に応じて、日本版DMOが観光地域づくりの一主体として個別事業を実施することも考えられます。

なるほど。

観光地域マーケティング・マネジメント法人。

流行言葉のKPIとPDCAサイクルがココにも。

いやしかし、DMOが何の略語なのか、まだ分からない。

検索順位2番目に出てきた日本観光振興協会のページにあった。

従来の観光の枠組みを超え、地域自らが地域を経営する、マネジメントするという意識のもとに、 さまざまなプレイヤーが連携して地域の魅力づくりに取り組む必要があります。その中心的な役割を果たす組織も必要となります。

こうした新しい役割を担うのが「日本版DMO」(Destination Management / Marketing Organization)なのです。

「DMO」は、既に海外では多くの先進事例があります。地域のさまざまな素材を「観光」というツールで結びつけ、 さまざまな関係者の意見を調整し、地域の活性化へとつなげる重要な「牽引役」といえます。

日本版という文字が躍っているということは…

DMOは、元々海外で形作られた事例。

事例輸入。

Destination Management / Marketing Organization の略称。

非常に概念的で、一体、具体的には何をするんだろう??

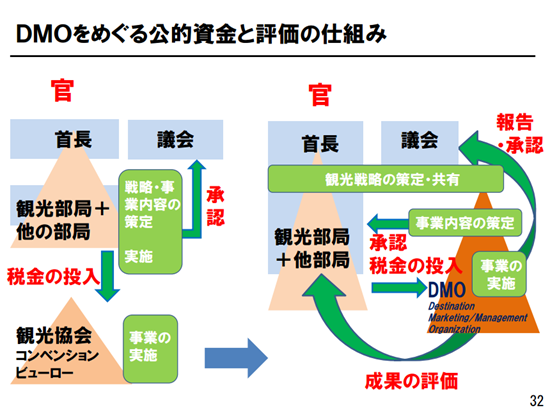

もう少し調べてみると、経済産業省のHPに図解がありました。

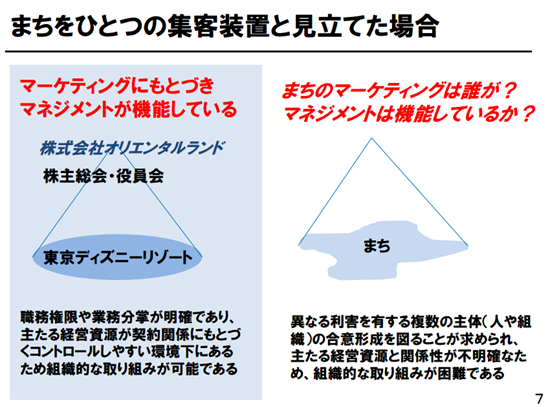

我々が住んでいる地域のマーケティング&マネジメント。

それは、誰が行っているのか?

あれ?そういえば、それって不明確じゃん。という流れから…

その役割を担う団体があったら良いよね!

じゃあ、作りましょうよ。

という、国を挙げての動きがDMOのようです。

まずもって、「マネジメント」とか「マーケティング」とか。

舶来思考が続きます。

日本版と言うならば、是非とも日本語で表現して欲しい。

また、広域観光という意味合いもあるようですが、

destinationって、広域という意味だったっけ?

目的地とか、旅先とか、そんなイメージの単語。

かなり意訳。

少しずつ、分かってきました。

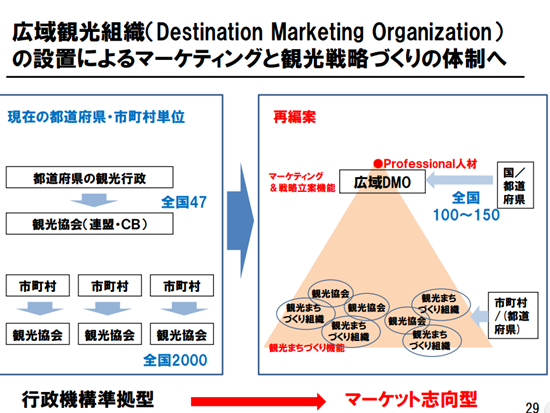

日本版というのは、広域で観光を連携して、

市町村の枠にとらわれない観光推進しようということ!

国が音頭を取って、広域観光組織(地域連携含む)に対し、認定法人とする。

登録された日本版DMO候補法人の形成・確立計画 | 日本版DMO | 観光地域づくり | 政策について | 観光庁

登録されるメリットは何があるのか?

Q&Aに書いてありました。

Q6. 登録については、どういったメリットがあるのですか?

A6. 観光庁による登録を受けた場合、関係省庁支援チームを通じた各種支援メニューの提供や総合的なアドバイス等を受けることができます。

コンサルして頂けることがメリット?!

DMO組織の目指すところとしては、

官の下請け的観光組織ではなく、それ自体が直接議会報告して承認を得るような。

もう一段階上の、まちづくり系独立性組織。

よーっく見てみると、観光協会が成果報告を行政と議会に行えば、DMO?

少し調べただけでは、なんだかメリットがよく分かりませんが、

具体的な事例を調べてみれば、理解しやすいのかも知れません。

と、調べようとしたところで、こんな記事がありました。

なぜ「海外事例の輸入」はうまくいかないのか | 地方創生のリアル | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

日本が誇る高度な「骨抜きシステム」。

早速、分析されています。

歴史に学ぶって、大切ですね。

異動が多い業界だから、歴史は繰り返すなんてことが起きるのか?