午前中は少年野球練習へ。

前日より、土砂降りの雨が予報されていて、

インフラに打撃を与えぬよう祈りながら朝を迎えます。

息子を連れて雨天練習場のとよねドームへ。

ドーム外へはじき出されたボールはびしょ濡れになってしまうため、

タオルを手に持って拭いては子どもたちに渡す。

お昼前、妻にバトンタッチしておいらは退場。

昼食を取ってから、東栄町のグリーンハウスへ向かいます。

先日、第1回目を受講した、準星のソムリエ養成講座in奥三河。

おくみかわ星空案内人講座第2回と第3回が開催されます。

途中、中設楽のFamilyMart横の休憩所では、

新豊根ダムで撮影された写真が並ぶ、写真展!

ダムおばさん写真展であります。

ダム周辺の表情、動物たちの絶妙なタイミングを収めた姿に驚かされます。

東栄町のグリーンハウス到着。

一般受講者の皆さんより早めに到着し、実行委員で会場準備スタートです。

実行委員かつ受講生はたくさんいて、

そのうちのひとりは奥三河の観光で活躍されている、まゆこっちさん。

お手製の案内表示が光っています。

今回の講座、教鞭を執るのは…

実行委員でありながら、受講生でもある、田口高校の先生!

かつて、田峯にあったという「田峯微小天体観測所」という、

当時、日本でも珍しい流星観測所(有志)に所属されていたほど、

天文と親しまれた御方です。

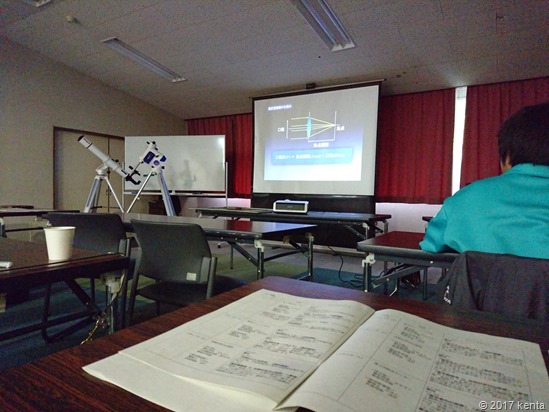

本日の講義は、「望遠鏡のしくみ」で1単位、「望遠鏡を使ってみよう」で1単位。

前者は必修科目で、後者は選択科目です。

合計して4時間ほど、長丁場になります。

昔、理科や物理で習った凸レンズ、凹レンズに対する光軸のお話。

今、ようやく実学的に役に立ってきた。

光軸に光の波長の違いによる屈折角度の違いが現れることにより、

像を結ぶ位置が波長によって…すなわち色によって異なってくる。

すると発生するのが、「色収差」です。

これはカメラのレンズを選ぶときと全く同じこと。

色収差という現象と、色収差対策をしたレンズほど高価であることは

なーんとなく頭の中にありましたが、

それを原理原則として知ったのはお恥ずかしながら初めて。

望遠鏡の仕組みを勉強することはすなわち、カメラのレンズを勉強することに通じます。

で、この色収差を消すためにプリズムを2枚重ねする。

実際の製品でいえば、2枚重ねがアクロマートレンズ、3枚重ねがアポクロマートレンズ。

また、望遠鏡の倍率は望遠鏡本体に付けられたレンズと、

後付けとなる接眼レンズとの関係によって決まります。

望遠鏡の焦点距離を接眼レンズの焦点距離で割った値が倍率。

ここでポイントとなるのが人間の目、瞳の大きさです。

倍率を計算する上で、人間の瞳のサイズを7mmと仮定して。

この7mmという数値は不変として定数的に扱われます。

望遠鏡の口径を7mmで割った数値は有効最低倍率と呼ばれて、

瞳の大きさが不変だからこれ以上倍率を下げても「明るさ的に」意味が無い。

これを有効最低倍率と呼びます。

一方で、「分解能的に」これ以上倍率を上げても意味が無い倍率を有効最大倍率と呼びます。

これは、人間の目の分解能が「1分(角度の単位)」だから、それ以上鮮明にしても

見え方は変わらないということ。

文字数多いですが、こちらのページにも解説されています。

望遠鏡の倍率

計算までしてくれる親切なサイトもありました。

ob-天体望遠鏡

講義の一部をかいつまんで書きましたが、

実際は、ここには書き切れないほど、内容豊富!!

カメラ好きにも、たまらない内容でした。

講義の最後には、田峯微小天体観測所が中京テレビ経由の全国ネットで放映された、

貴重なニュース映像も上映下さり!

時代を感じる映像機器、しっかりした観測小屋に驚きました。

休憩時間と夕食時間を経て、後半戦に続きます。

この夕食時間!

地元、東栄町内に勤務されている実行委員さんが、弁当を手配して下さり、

その弁当は…

山正さん!

こりゃあ楽しみです。

美味しく頂きました☆

少しずつ日が暮れてきたところで、

本来なら星空をターゲットに、望遠鏡を使ってみるところですが…

残念ながら雨天。

人数が多いため、望遠鏡1つに対して3人ほどになるよう班分け。

3人のうち1名は、望遠鏡を持っていて使い方に慣れた受講生。

おいら、大学のとき、サークルにあった望遠鏡を操作して以来。

もう、憶えていないかなぁと思いながらも、ポイントポイントは憶えていて、

昔取った杵柄が生きていました。

そんでも、他人の望遠鏡を扱うのは気を使います。

ドキドキします。

そして!

人数が多いため望遠鏡の数も大量!

どこからこれだけ集めてきたんだ…ってくらい、並んでいて、

まるで、望遠鏡の見本市です。

さすが、UZ先生と設楽のGOTOさん。

その一部を書き出しますと…

口径80mm、焦点距離910mmの屈折望遠鏡byビクセン。

次も、屈折望遠鏡byビクセン。

口径80mmで焦点距離900mm。

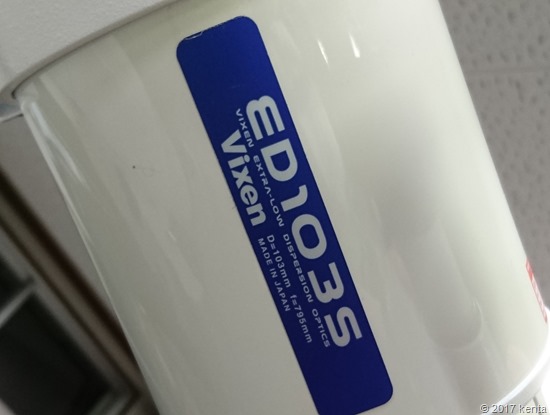

つづいて、屈折望遠鏡byビクセン。

口径103mm、焦点距離795mm。

扱っているのは、豊根村観光協会の地域おこし協力隊さん。

そう!

こちらは、豊根村観光協会所有の屈折望遠鏡であります!

赤道儀もあって、モーター駆動。

いつか、拝借して操作方法を勉強しよ。

これらの他に、反射望遠鏡があって、

架台も、経緯台と赤道儀、同数が用意されており、

架台式の組立とばらし、赤道儀式の組立とばらしを両方体験できました。

時間のある限り、何度もトライして、みなさん完璧です。

講座終了後、次回以降の開催に向けた実行委員会が開催され。

実行委員のみならず、天文歴の長い受講生さんたちも残って

今後の講座をより良く開催する方法や、新たな企てをディスカッションしました。

あいにくの雨空でしたが…

次回は6月、休暇村茶臼山高原!

晴れますようにッ!!