宿直明けで一旦帰宅し、支度調えて少年野球練習へ。

明日の試合に備えて、実践的練習も踏まえて午前中いっぱい、練習しました。

そして、午後は…。

数を数えて、講座も4回目となったおくみかわ星空案内人講座。

奥三河各地を会場として開催されており、

設楽町、東栄町に続いて、豊根村にて初開催!

豊根村内で、星空の会場といえば…もちろん、こちら。

いつも、星空観察会でお世話になっている休暇村茶臼山高原です。

今回、星のソムリエ養成講座の中でも、興味が最も高まる科目。

それは…

宇宙はどんな世界

です。

今回の講座テーマは、楽しみでたまらない。

そもそも、元をたどると、おいらの星空好きは宇宙の成り立ちが起源。

今でも、当時の記憶を鮮明に覚えていますが、

小学校の図書室に「宇宙」という図鑑がありました。

それまで、星とか、宇宙とか、天体とか、まったく興味なかったんですが、

その図鑑に載っているひとつの見開きページに衝撃を受けた感覚、今でも忘れません。

見開きページには、宇宙の星々を構成する「恒星」の大きさが比較されていました。

図鑑ですので、イラストで分かりやすく。

前哨戦として、地球と太陽の大きさの比較が載っていて、

太陽って、めっちゃくちゃ大きいんだなぁと思って次のページを開いた瞬間。

太陽とシリウスやリゲル、そしてベテルギウスと比較されているイラスト。

イメージ的にはJAXAのこのページに近い。

星の大きさと色│宇宙ワクワク大図鑑│宇宙科学研究所キッズサイト「ウチューンズ」

太陽は点のように示されており、

対してベテルギウスは紙面を遥かにオーバーして球形とは分からぬほど、

ほんの一部、片隅だけが紙面にかすっているような姿。

その姿に度肝を抜かれて、宇宙への果てしない空想が広がりました。

そこが、おいらのターニングポイント。

そのページを開くために図書室に行くような日々が数日続きました。

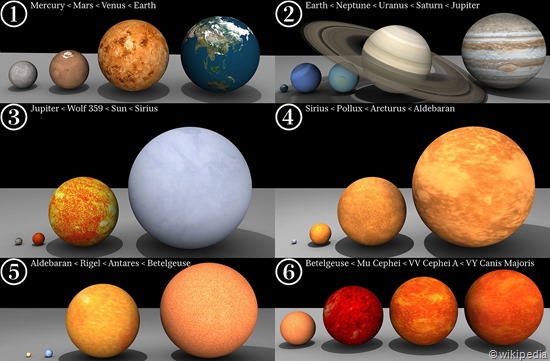

上の図で、1の左端は太陽に一番近い水星。

そこから、火星、金星、地球と続き、2の左端は地球で、続いて天王星、海王星、土星、木星、

3の写真は左端が木星で、その右側が知られている恒星の中で一番小さいウルフ359。

その右側が太陽で、さらに右がシリウス。

4ではシリウスが左端で、夜空に輝く星々のサイズが右に行くに従って大きくなっていき、

5の右端がベテルギウス。

6では、ベテルギウスよりも大きな星が並びます。

宇宙はスケールが違う!!!

宇宙のことを考えると、日常の悩みとかどうでも良くなってくる。

自分が、いかにちっぽけな存在であるかを認識させられます。

子どもの頃の記憶なんて、おおよそ忘れてしまうものなのに、

この記憶だけはかなり鮮明に残っています。

ちなみに、ベテルギウスは冬の大三角形のひとつ。

オリオン座にあります。

さて!

今回の講座は、またしても著名な方、澤先生であります。

愛知教育大学 理科教育講座・地学領域 沢研究室

この贅沢万全な講師陣を手配された事務局、そして実行委員長UZ先生。

すげえっす。

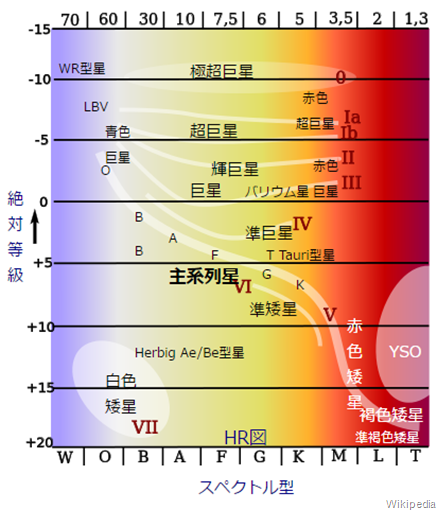

まずは、夜空に輝く星々の中でも「自ら光っている」恒星について。

太陽系の惑星を除くと、夜空の星はほとんどが自分で光り輝いています。

光り輝くということは燃料があって燃えている。

その燃える仕組みというのは、核エネルギーによるもの。

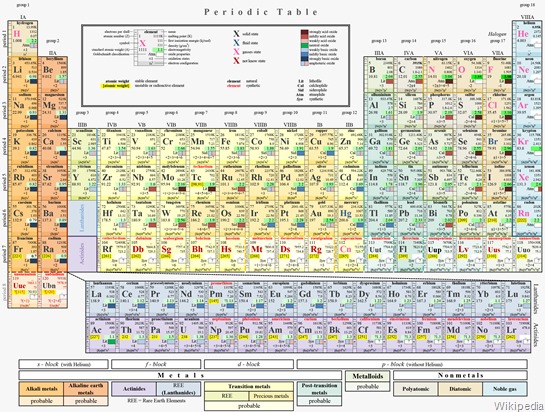

原子力発電では「核分裂」が利用されていますが、これは元素周期表の中でも、

ウランやプルトニウムなどの超重量級元素を用いています。

一方、日本国内でも実証試験が進められていますが、元素周期表の中でも

最も軽い元素である水素を用いた核反応が核融合。

自ら光り輝く星、すなわち恒星はすべてがこの核融合で「燃えて」います。

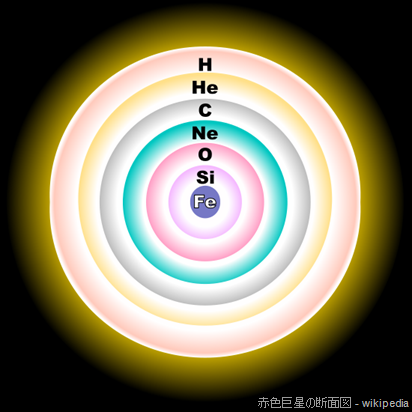

核融合によって、星の中では水素がヘリウムになり、

原子量でいくと、4の倍数で元素が生成されていきます。

ヘリウムをベースにして、炭素(12)ができ、酸素(16)ができ、ケイ素(28)ができ。

特に、恒星の大きさが大きくなるほど、中心部分の圧力がかなりのものになるため、

より重い元素、原子量の多いものが生成されます。

ただ、それも周期表でいくと鉄(Fe)まで。

恒星の中では鉄までの元素が生成されます。

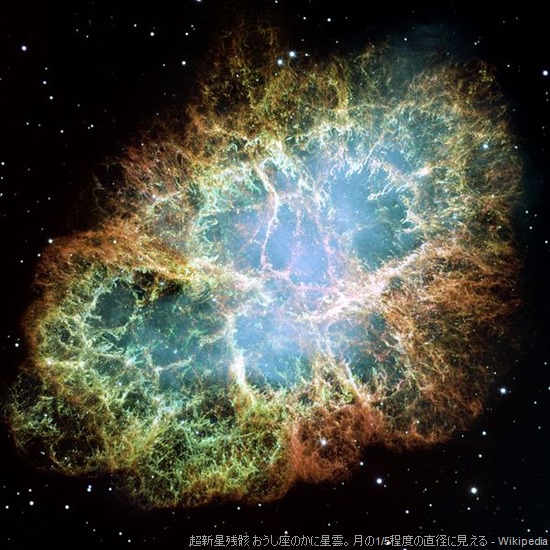

さらに原子量の大きな元素は、恒星が寿命を迎えたとき、

超新星爆発を起こした際に合成されますが、その仕組みは説明の仕方が難しいのでパス。

地球を構成する元素も、大まかに言えば恒星の核融合や超新星爆発によって作られたもの。

すなわち、我々の身体の材料は、星の輝きによって作られた。

ロマンチックなフレーズですが、思いっきり物理学。事実です。

ますますもって、我々の存在というのはちっぽけかつ唯一のものではなくて、

元素レベルでは全てが循環していることがわかります。

その他に、星の誕生する仕組み、主系列星、そして星の死について。

それ自体は意識を持たない(たぶん)無機的な物理化学反応であっても、

生死が当てはめられる。

すると、ますます、生命の誕生から死に至るというのはなんだろう。

空想が広がります。哲学空間に至るまで。

いかんいかん、おいらの脳内が講義から脱線しています。

星が死ぬとき、すなわち核融合反応が止まるとき、いくつかの死の形があります。

死(反応停止)の形は、星が持つ質量に支配されています。

軽い星と、重たい星で、反応停止後の形態が異なる。

軽い方から順番に、褐色矮星、白色矮星、惑星状星雲、超新星爆発。

その中で、白色矮星について。

星の密度がハンパない。

例えば、白色矮星の表面でスプーン1杯、1立方センチメートルの組織をすくったとして、

その重さはなんと…1トン!

スプーン1杯が1トンですよ。

超高密度。

しかしながら、疑問が出てきます。

それって、気体なの?液体なの?固体なの?

地球上で、密度の高い物体といえば、固体。

でも、固体ですらそんな高密度は…

いや、結晶構造がとんでもないことになっていれば可能なのか?

正解は…

気体のように分子がバラバラであるけれども、固体よりも分子は圧縮されて緻密な状態。

う~ん、想像できない。

ようは、分子がめっちゃ細かく振動している様子だそうです。

量子力学の世界に突入しそうな予感。

ちなみに、あと約50億年で太陽も寿命を迎えて白色矮星になるといわれています。

具体的には、水素が尽きて元の何倍もの大きさに膨張、赤色巨星に変化します。

さらに、赤色巨星の外層のガスは重力を振り切って惑星状星雲になり、

残された中心核は白色矮星となります。

ハッブルの法則や、ハッブル定数についても解説ありました。

光り輝く星を観察すると、発する光の波長から、全ての銀河が遠ざかっていることが分かり。

遠ざかっている星を説明すると、光のドップラー効果とかいろいろあるんですが。

全てが遠ざかっているというのは、

地球が宇宙の中心でそこから周りの銀河が遠ざかっているというわけではなくて、

遠ざかり方というのが、遠方の星ほど速い速度で遠ざかっている(ハッブルの法則)ことが

分かって、これもドップラー効果を観測することで導き出されますが、これすなわち、

全ての銀河同士の距離が広がっているということ。

そこから、宇宙というのは膨張しているという結論が導き出されます。

観測されたデータから、宇宙の膨張を導き出すとか、よくまあ思いつくもんだなぁと。

脳みそ興奮しすぎて、2時間があっという間でした。

素晴らしい御講義、ありがとうございます!

さて、前回の講座で出された課題レポートが返却されました。

講座では毎回、課題レポートが配布され、

帰宅後にそれを解いて事務局に提出し、採点してもらいます。

あっちゃー。

1問、間違えた。

間違えたところの復習は大切です。

その部分を見直ししてみたところ…

あれ?

回答が途中で途切れている…。

中途半端に、文言が途中で尻切れトンボ。

そのとき一体、おいらに何が起きたのか?

問題を解いているときの状況を振り返ってみたところ…。

あ。

ここで、お風呂から呼び出しが来て、娘をお風呂から上げ、

着替えさせて寝かしつけていたんだ。

で、続きからやろうとしたのが、次の問題から始めてしまった。

おいらの悪いクセ。

大学入試でも、大失敗を犯した。

見直し不足。

いや、これは見ればすぐに分かる凡ミス。

まったく、見直しをしていなかった。

深く反省。

でも、全文書ききったとしても選択肢からして間違っていたりして。

とりあえず、判定は合格を頂きました。

宇宙って、超たのしいっ!!