仕事を終えてから、本社へ。

豊根村に縁の深い鳥取大学の先生がいらっしゃると!!

地域づくりの担当課長さんが主催で、有志の研修会を開いてくださいました。

どのような先生かといいますと…

■筒井一伸

こちらが、先生の研究室サイト。

全学共通科目

地理学の世界(分担)地域学部 地域創造コース 専門科目

地域計画論(1年必修/分担)

農村地域論(2年必修)

地理情報基礎実習(3年選択/分担) ・ むらおこし論(3年選択) ・ 比較地域論(3年選択/分担)大学院持続性社会創生科学研究科 地域学専攻

農村地域特論・地域リテラシー特論(分担)・地域活性化論ゼミ(分担)

特別研究I・特別研究II

それは20年ほど前のこと。

国土庁の地域づくりインターン制度で豊根村に来ておられた筒井先生。

そのまま1年間、役場に勤務されました。

私はまだ高校生だったころ。

良いことばかり書いてあるネット情報や書籍からは得られない生の声を聴けるチャンス!

参加しないわけながない。

以下、研修会の内容からポイントを抜粋しました。

タイトル:「継業」という地域づくり~農山村をつなぐバトンリレー~

20年前に豊根村へ移住者対応の地域おこし協力隊のような形で働いていたことがある。

継業とは、地域にある生業を移住者に次いでいくことができないかという取り組みのことを表す名称。

日本語にもともとない、造語である。

起業と就業のちょうど中間に位置するのが継業という考え方。

企業の休廃業・解散の数は倒産数よりも3倍以上。

それも増加する傾向にあり、

事業継承する担い手が不足する現実がある。

増える後継者不足=増える移住希望者。

この両者をマッチングするための発想。

かつて田舎で起業する人たちには「パン屋」さんが人気あった。

ただ、地域のニーズにどれだけ合っているのか?

起業はリスクが大きいが、継業は地域の基盤をそのまま引き継ぐことができる。

先日の商工会研修会でも聞いた「事業承継」の話につながります。

継業は事業性のないレベルでも生業としていく考え方でもある。

その手法は多業化と多角化。

小さい規模の事業を集めて収入の形とする。

都市部においても終身雇用を保証できない代わりに副業を認める方向に向かっている。

継業を仕掛けるポイント

家業意識(一族経営意識)により、第三者に事業を渡したがらない

⇒行政と商工会(商工団体)が何度も通いながら地道な掘り起し。

生活インフラとしての「なりわい」を守る。

⇒同じ業態としてそのまま継業するのではなく、業種を変えて利益を確保するのも一手。

地元向け生活インフラにプラスして観光客向けにも業態を設定し、利益を増やす。

NPOの解散件数はうなぎのぼり。

日本全国にある地域づくり系NPOは岐路に立っている。

例)地域運営の観光施設、アウトドア施設など。

たとえば、アウトドアをやりたい都市部の若者のニーズにマッチする。

継業にはリレーのように継がれる人と継ぐ人が並走する期間が必要。

ある程度の多角化を考慮に入れて販路を拡大する。

継業につなげる流れとしては

掘り起こし⇒マッチング⇒サポート

一番難しいのは継業につながる事業の掘り起こし。

集落からどうやって事業を見つけてくるか。

全国の例では、アンケートや集落支援員を活用している。

マッチング⇒日本継業バンクといったサイトの活用

情報を発信できるかどうかが大切。

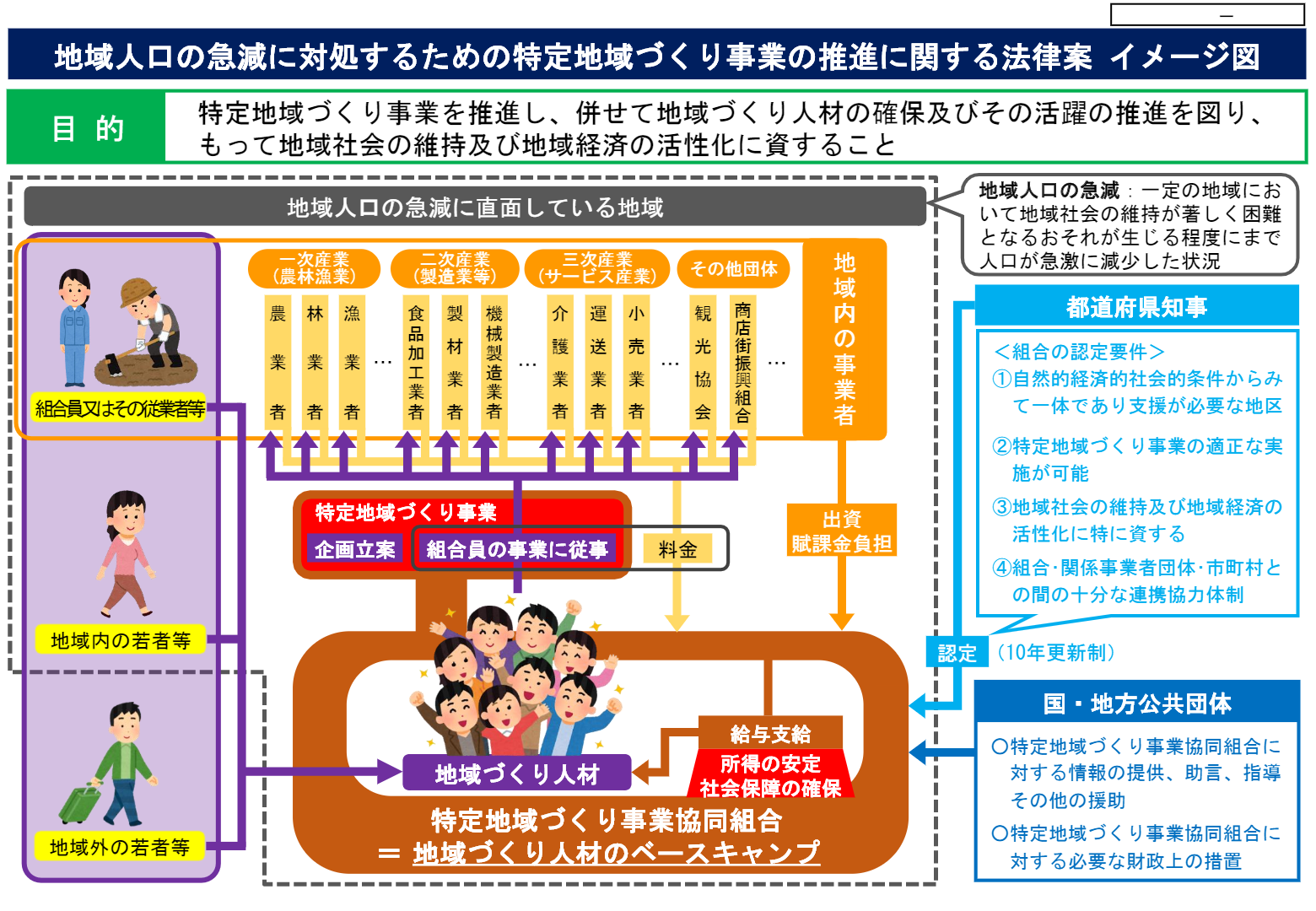

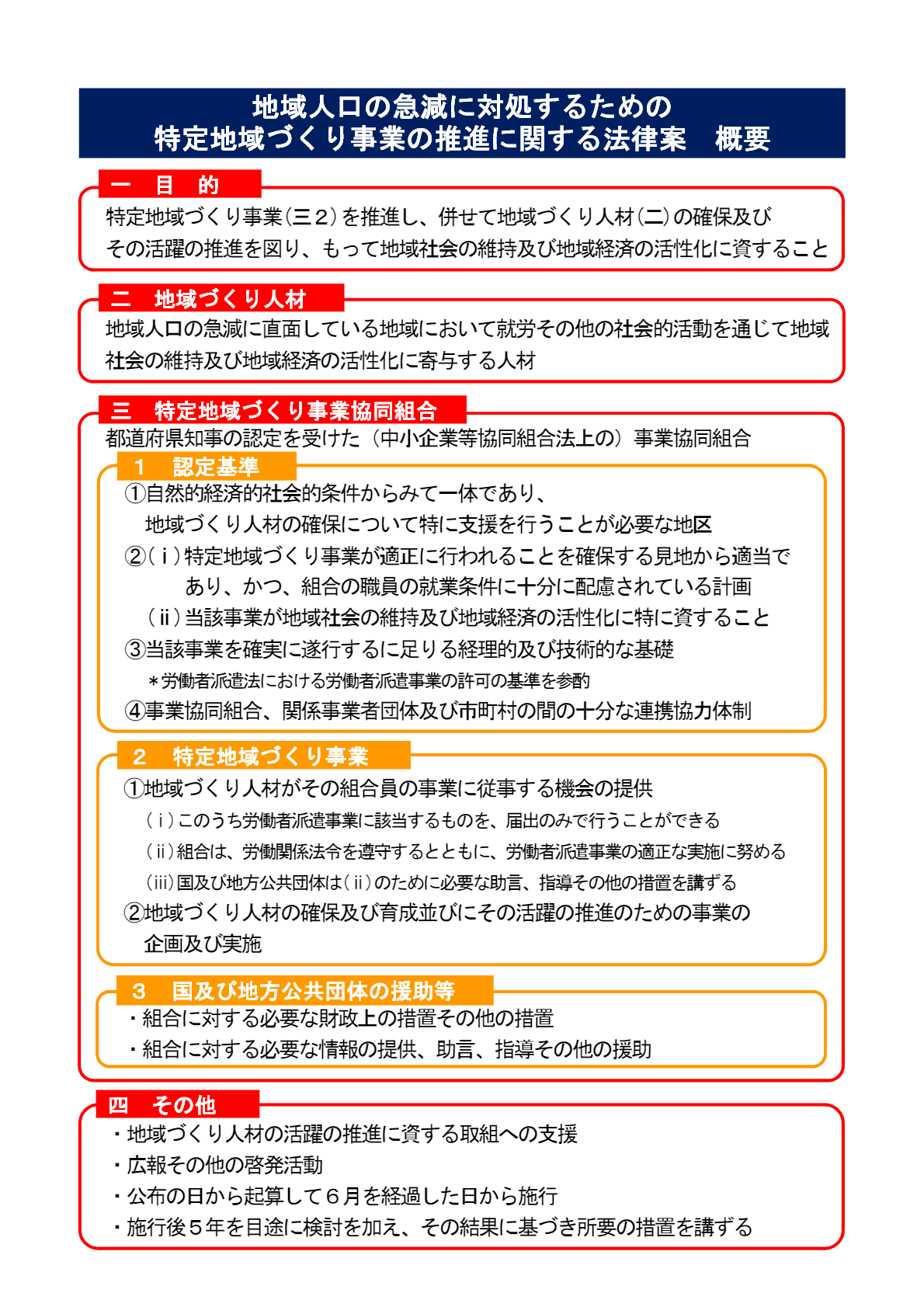

特定地域づくり事業協同組合制度が次世代の地域づくりで国が創設を考えている制度。

同制度については詳しい解説がネット上にありました。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/tihousousei_setumeikai/r02-01-15-shiryou9.pdf

(官邸)

なんとなく、地域おこし協力隊の定住対策受け皿財源のようなものが透けて見える気もします。

■日本農業新聞 – 事業協同組合 各地で設立へ 農業、飲食店、介護業…人口急減地域に働き手 若者定住受け皿に

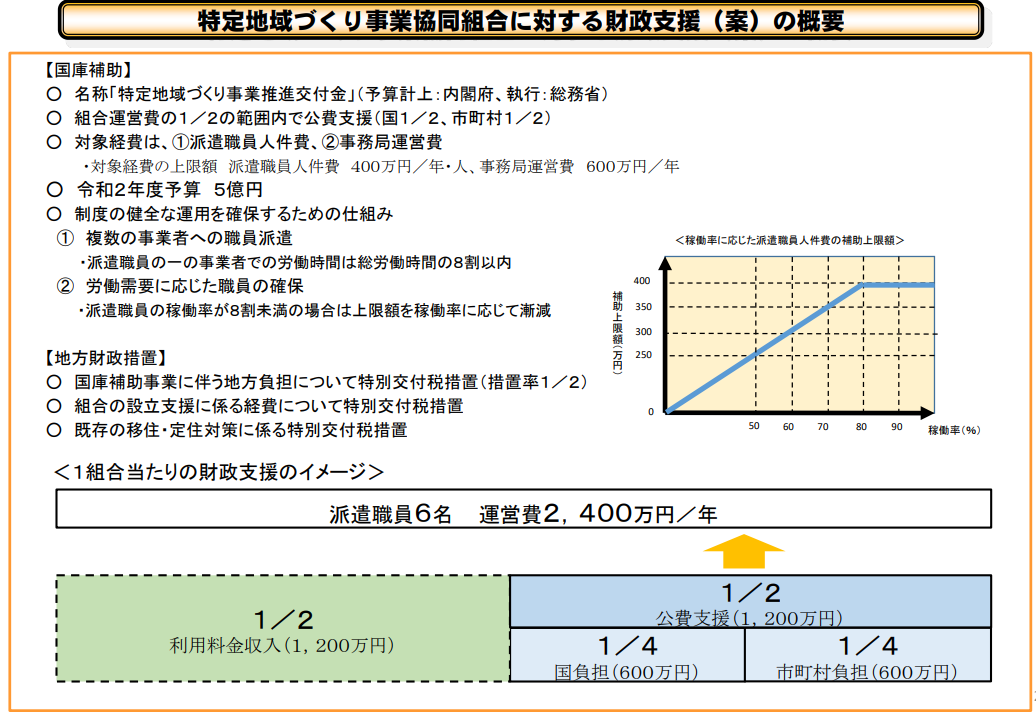

政府・与党は組合運営費の2分の1を基本的に公費から支援する方針だが、特別交付税措置も含めて国がそのうちの4分の3を財政支援をする見通し。来年6月の施行までに同省が詳細を決める。

なんと。

半額を公費支出。

わかりやすく解説されたサイトがありました。

■特定地域づくり事業協同組合解説 | Essay | 地域再生マネージャー斉藤俊幸 | イング総合計画株式会社

特定地域づくり事業協同組合の目的

これまでの地域おこし協力隊、シルバーボランティア、地域おこし企業人等々の流れは地方にとって大切な傾向である。地方は今や大半が人口減少地域であり、大都市から地方へという働き方や人口の流れの変化が必要であることは当然である。この法律は、まず深刻な人口急減地域について自助努力を前提に財政支援を強化するとともに、ひいては長期的に住みやすい地方へ人口が回帰するための重要な役割を担うものである。数百の自治体が消滅すれば、自然は荒廃し、有害鳥獣は 跋扈(ばっこ)し、災害が頻発するのみならず、住民の集団移転のコストは計り知れないほど巨額になる。事業協同組合は自ら特定の事業を行うことはない。地域にはそれぞれの組織、企業がある。それらの民業を事業協同組合が人材供給によって支援することがこの法律の目的である。

人材供給組合を組織して、地域の民業を支援する法律。

そこに、財政措置も考えられています。

地方公務員の副業の規制緩和

一方、一般職の地方公務員は、特定地域づくり事業に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、特定地域づくり事業に従事することができるとこの法律は規定している。今まで公務員の副業を市町村が実施する場合は個々の市町村の条例改正などを議会に諮る必要であったが、今回の法律には副業が明記されており、これは大きな規制緩和と言える。公務員の派遣は今回組成される事業協同組合を通して、派遣先の特定地域づくり事業に参画できることになる。

こ…これは!!!!

なんという規制緩和か!!!

しっかりウオッチしておいたほうが良い情報です。

新鮮な情報を、ありがとうございます。筒井先生。

その後、懇親会へ。

鳥取へは妻の祖父祖母父に会うため、何度も足を運びました。

鳥取談義も楽しかったです。

そして、研修会では聞くことができなかった踏み込んだ質問も!

やはり、大学の先生には最先端情報が集まってきます。

そして、先生自身も集めに行きます。

それが多くの方の行動に対するヒントになる。

収集した情報を認知した上で行動する人に情報が伝わらないと、

大学の先生も単なる情報収集屋さんになってしまいます。

よく考えておいででした!

今度、鳥取に行った際には鳥取大学を訪問する約束をしまして、散会!