今朝の軽トラフロントガラスも、美しい結晶。

毎日、形が違うから、面白い。

さて!

毎年、決まった日程。

1月の13日から15日にかけて行われ、

日付が変わった15日午前0時過ぎ頃から特に多くの観光客らで賑わう。

自宅から車で30分程度にある場所。

意外に近くても、これまで行ったことが無かった祭典。

いや、正確には…

私、30年前に行ったらしい。

父に連れられて、母と共に。

古ゆかしき芸能が好きな父らしい(笑)

母曰く、本当に寒くて、道中は真っ暗闇で、

私は3歳か4歳だし、えらい思いをしたよ。

とのこと(笑)

うっすらと記憶にあるような。

その祭典とは!

長野県阿南町新野で催行される「雪まつり」です。

雪まつりを調べると、必ずと言っていいほど、

著名な民俗学者の折口信夫氏の名前が引っかかります。

雪まつりの命名者も、折口信夫氏だそうです。

新野の雪祭り|祭り街道の紹介|観光・移住|阿南町ウェブサイト

ただ、折口氏が雪まつりを訪れるより、ずーっと前から

祭りの形態はもちろん存在していて、折口氏が取り上げたことをきっかけに、

世の中に知られる有名な祭りのひとつになったそうです。

まつり会場の伊豆神社を目指して、

夜23時頃自宅を出発。

坂宇場の川宇連あたりにさしかかると、

路面の一部はうっすらと白い雪で覆われはじめ。

新野峠を積雪(とはいっても雪化粧程度)のピークとして、

まずは道の駅に車を止めて、さあどこで祭りをやっているのか?

辺りを見回すも…

分からんっ!!!

マズイ。

やはり、事前に調べてから来るべきだったか…。

とりあえず車に乗り込んで、周囲を徘徊。

すると、常時設置されているであろう雪まつりの会場を示す道路看板が!

ヨッシャ!

導かれるままに丘へ登っていくと、一般駐車場と書かれた広場発見。

恐らく、この近く…と思い、車を停め。

運良く祭り会場へ歩いて行く人影があったので、後ろを付いていく。

一層明るく照らし出された会場にたどり着く。

撮影クレーンまで出動して撮影スタッフもたくさん!

何事!?

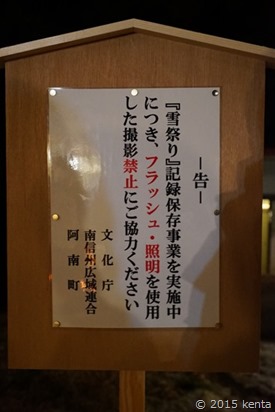

花祭りも名古屋大学と文化庁によって記録撮影事業が全地区で行われましたが、

こちらは、南信州広域連合と文化庁によって記録撮影事業が行われているそうです。

記録撮影事業があるということは…

いずれの地域においても、伝承が難しい時代になっているということか。

早速、花祭りでもお見かけする神楽のスペシャリスト発見。

雪まつりの知識が乏しい私、

神楽スペシャリストさんから祭りの進行や見所など、教えて頂き。

さらには、坂部の冬祭りに御縁を頂きました。

平日だけに、休日催行の年に比べれば人出は少ないそうですが、賑わっています。

特に、今回は撮影スタッフさんやメディアの方など。

腕章を持っている方を、たーーーっくさん、見かけます。

また、アマチュアカメラマンも、たーーーっくさん。

皆さん、極寒の中、今か今かとチャンスを狙っています。

本殿の儀という大きなくくりの中で、

伊豆神社拝殿にて順の舞が奉納されます。

が、拝殿入り口が黒山の人だかりで、中の様子はあまり見えず(汗

奏でられる笛と太鼓のリズム、そして「うたぐら」に耳を澄ませて聴き入っていると、

うたぐらの中に、聞き覚えのあるフレーズが。

「~~~外山の奥の さわら木のもと」

ん??

もうひとつ。

「~~~~~右が九つ 中が十六」

これら、花祭りのうたぐらにもある。

しかし、祭りの形はかなり違う。

午前0時半頃、それまで拝殿内で舞が奉納されていましたが、

拝殿前の庭にて代参り(御参宮)。

赤い袴を着た子どもたちは、一生に一度だけ「いちこ」という役を担う。

各神事の催行時、先頭に立つ役割だそうです。

子どもたちの数は3or5or7人という奇数構成。

それまで拝殿での神事だったものが、拝殿前の「庭」に場所を移します。

この庭の儀というのが、朝10時頃まで続くそうです。

庭にいると、口々に

「今年は雪が積もらないけど、祭りの日に降って良かったなあ」

と、聞こえて来ます。

雪まつりだけに、雪の要素があると安心する。

儀の中で雪を使う場面があるということですが、

積雪が無いため、今年は塩を使うという声も聞かれました。

ここで突然、消防団集団が庭の片隅、庁屋に集まり始めたと思ったら…!

庁屋の壁を薪を使って激しく叩き付け始め、

口々に

「らんじょぉ~~~!!らんじょぉ~~う!!」

乱声(らんじょう)という演目。

消防団が祭りの次第の中に組み込まれている!!

スゴイ!面白い!!

消防団の奏でる激しい「音」を背景に、

松明点火(お船渡し)。

大松明まで引き伸ばされたロープを伝って、

船に載った拝殿の「火」を、庭を照らす大松明に向けて。

このロープの組み方がまた、興味深い。

ロープを引っ張ると船が登っていく仕組みですが、

引き手の方が引っ張っては戻り、引っ張っては戻り、なかなか焦らせます。

最終的に大松明近くまで船がたどり着いたところで!!

大松明に掛けられた梯子を素早い動きで登り詰める烏帽子姿のお二人。

船上の火を松明の中へ。

そして着火!

それと同時に、神部屋から!!

「サイホウ」のお姿が。

花祭りの「湯立て」で使うような笹を手に持つ「庭開き」が行われているところへ。

不動のまま構えた姿勢のサイホウが、

切り開かれた庭へ向けて、提灯に導かれて舞ながら歩み出す。

新野の道の駅でお馴染みの、このお姿。

舞い方は、花祭りとは全く異なるもの。

静かに、低い姿勢を維持しながら、体重を移動させる。

拝殿前にはござが敷かれ。

ゆっくりと腕を動かしたかと思うと、突然素早い動きになることがあり、

緩急合わせた舞。

その舞のリズムは、笛と太鼓の音色によるもの。

笛を吹いているのは中学、高校生くらいの子達でしょうか。

それぞれの世代でそれぞれの役割分担が印象的。

先ほどの大松明は、消防団が警備。

サイホウが神部屋から出たり入ったりを数回繰り返す中、

時折、サイホウが観衆の中に紛れ込むことも。

手に持って差し出したる木の棒。

男には用が無いと言いながら、女性の頬をめがけて!

例えるならば、花祭りのすりこぎ・杓子だ!!

味噌は付いていないと思いますが(笑)

午前2時半頃。

それまでサイホウ独り舞だったものが、形を変えてきました。

「ささら」という楽器を手に、庭を練り歩く。

午前2時50分頃、境内に山盛りで設置されていた正月飾りに点火。

そこにサイホウが現れ、火に向けて神事。

手に携えた餅を用いて。

祭文を唱える。

また、手にした小太刀を

足の裏に挟み合い、神妙なる所作。

その傍ら、火の勢いはどんどん強くなっていく。

とにかく、熱い!!

熱が皮膚に刺さるような熱さ!!

サイホウの面の奥から

「熱いっ!熱いっ!!」

お声が聞こえて参ります。

御座を少しずつ後ろに後ずさりさせながら。

さっきまで、寒さに耐えていた状態から、今度は暑さに耐える状態へ。

身体がしっかり温まり…を通り越して、汗をかきそうなところですが。

サイホウが神部屋へ戻り、続いて次の面、「モドキ」登場。

時計の針は午前3時半。

先ほどのサイホウと同じ所作で舞を続けますが、

赤いずきんをかぶった方々に野次を浴びせかけられるという。

これから朝に向けて、まだまだたくさんの面が出てくるそうですが、

明るくなるまでいたら仕事に差し支えますので…

これにて、会場を去ります。

来年は恐らく、土日をはさむ祭り日程になりますので、

次回こそは、明るくなるまでチャレンジしてみよう!

そのためには、自分の地区の花祭りで風邪を引かないようにせねば。