昨夜、宿泊したのは和歌山県の橋本市。

高野山の麓で、修行僧にも縁が深い場所。

そこから、国道168号を経由して南下を進めます。

だんだんと、いつも見るような山深い景色になってきました。

そこに突然現れるのは、五新線跡。

国道168号の上を跨ぐように、橋梁が立ち、トンネルへと抜けていきます。

しかし、そのトンネルは閉鎖されており、まるで田口線を思わせるような趣。

五新線を詳しくたどった方のブログがありました。

■旧国鉄五新線(阪本線)を訪ねて【第一部】-奈良県五條市の山間に続く夢の跡-: いそしず の ライナーノート

そして、目的地へ到着。

猿谷ダムの管理所にて国交省近畿地方整備局の方と合流。

説明資料と同時に、ダムカードも頂けました。

そして、現場へ。

今回は、2011年に発生した紀伊半島豪雨で被災した現場の復旧工事を視察します。

2011年の夏に発生した大規模な深層崩壊。

当時はニュースでも取り上げられていて、記憶に新しい。

場所は、奈良県五條市大塔町赤谷。

■川原樋川床固工群|紀伊山系直轄砂防事業|紀伊山系砂防事務所|国土交通省近畿地方整備局

実際にこの目で見ると、崩落規模の大きさに息をのむ。

国内最大級の河道閉塞。

崩壊地の幅は460m、高さ600m、長さにして850mというとてつもないサイズ。

崩壊土砂量に至っては、11,378,000m3という膨大な量に至ります。

航空レーザー測量や、UAVによるレーザー測量がもちいられました。

深層崩壊というのは、岩盤に乗っかった土砂のみが落ちる表層崩壊とは異なり、岩盤自体も崩落してしまうもの。原因はもちろん、降雨などによる水の力です。

土砂の奥底にある岩盤であっても、風化や外力が加わることによってひび割れなどから水が流入。

それが長年続いたりすると、ひび割れも大きくなったり内側へ進展していったりし、岩盤を破砕していきます。

そして、降雨をきっかけとして一気に崩落してしまうというメカニズム。

落ちてきた石のサイズも、人の大きさと比べてみると非常に大きい。

深層崩壊だけのことはあります。

そして、この崩壊土砂によって天然ダムが形成されてしまい、満水時には100万m3に達します。

天然ダムが決壊した場合、その規模の土石流が下流へ流れることになり、非常に危険な状態となるため、土砂撤去と同時に床固工が施工されています。

川の両岸は土砂によって綺麗な法面が形成されていますが、これらは皆、盛土ではなく切土というから驚きです。

しかし、相手は自然。

繰り返される豪雨等によって、作られた構造物が何度も破壊されるという憂き目に遭い。

それでも、方策を変えて何度もトライする。

床固め工は豊根村でも多くの沢に存在していますが、これはもう、規模が違いすぎて…。

用いられている機材のサイズも、大きい。

自働化施工や24時間施工の手段も執られました。

施工を請け負う鹿島建設のウェブページに、これまでの状況経過を記した詳しい解説があります。

■September 2012:THE SITE | KAJIMAダイジェスト | 鹿島建設株式会社

続いて、

■清水山腹工|紀伊山系直轄砂防事業|紀伊山系砂防事務所|国土交通省近畿地方整備局

幅220m、高さ250m、長さ350mの崩壊が発生し約160万m3で、崩落土砂の量としては先ほどの10分の1となりますが、被災当時、近隣集落において11名の方が犠牲となりました…。

慰霊碑が建つ対岸から、施工状況を確認します。

法下に並ぶ車両の大きさから、対象工事箇所の大きさが把握できます。

ここでは土砂の撤去、杭を打ち込むことによる斜面の安定化、法面保護工や排水工、護岸工など。

工法としては一般的ですが、サイズが相当大きい。

慰霊碑に手を合わせ。

最後、奈良県天川村へ移動して山腹工を視察する予定でしたが、繰り返しますが相手は自然。

現場の状況が変わり、今回の視察は中止となりました。

■冷水山腹工|紀伊山系直轄砂防事業|紀伊山系砂防事務所|国土交通省近畿地方整備局

ウェブページにより、行く予定だった場所の状況だけでも、確認しました。

こちらはまだ、これから先で施工する箇所が多々残されています。

すなわち、まだ斜面が安定化していないため、大雨の直後ですし、視察するには危険な状態であるか…と推測。

いずれの被災地についても、通常は都道府県が所管する災害復旧事業ではありますが、あまりに被災規模が大きいために国土交通省所管となった場所。

視察は中止となりましたが、ルートはそのまま天川村へ。

天川村といえば、私が奈良県の中でも一番印象深い地であります。

それは後述するとしまして…

天川村を走っていると、そこら中に看板設置されているのが「陀羅尼助(だらにすけ)」という丸薬。

陀羅尼助の由来は、強い苦みがあるため、僧侶が陀羅尼を唱えるときにこれを口に含み眠気を防いだことからと伝えられる。陀羅尼助は和薬の元祖ともいわれ、伝承によれば、1300年前(7世紀末)に疫病が大流行した際に、役行者(役の小角)がこの薬を作り、多くの人を助けたとされる。古くは吉野山(吉野町)および洞川(どろがわ、天川村)に製造所があり、吉野山や大峯山への登山客、行者参りの人々の土産物となっていた。

丸薬状にしたものは、陀羅尼助丸であるが、服用のし易さから現在ではこちらが製造の主流となり入手が容易である。

オウバク(黄蘗、キハダ)を主成分とし、製法はオウバクの皮を数日間煮詰めて延べ板状にする。

丸薬は、オウバクの皮の粉末とセンブリなどの粉末とを混ぜ合わせて精錬したもの(副成分は製品によって異なりセンブリの他、ゲンノショウコ、ゲンチアナ、エンメイソウなどを含む)。

羅尼助(板状)は、下痢止めとして用いられる。

陀羅尼助丸(粒状)は、胃腸薬として用いられる。食欲不振、腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、二日酔等。

■陀羅尼助 – Wikipedia

Amazonでも、売っています。

製造元は全て同じだそうで、それぞれに個人名を冠した商店号で販売されています。

ちょうど、昼食を取った会場のすぐ近くに販売店があったので、1セット購入。

そして、研修の締めくくりに、最後にこちらで祈願。

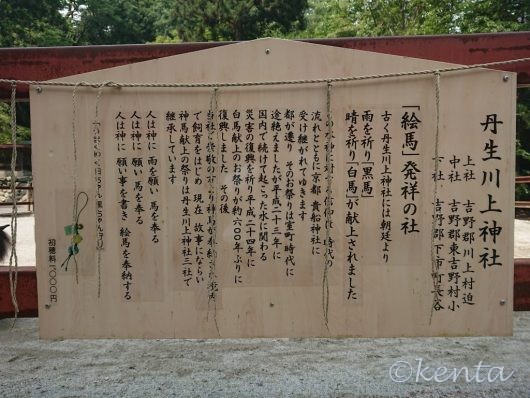

日本最古の水の神社である丹生川上神社(下社)です。

ひっそりとたたずみ、観光地化されていない神社でありますが、「絵馬」発祥の神社としても有名です。

そして…水神様が祀られた神社としては日本最古。

今回視察で回った平成23年の水害現場、それに伴って、この神社でも約600年ぶりに白馬献上のお祭りが行われました。

境内には雨を祈る「黒馬」、晴れを祈る「白馬」の姿がありました。

日照りの時は黒馬に願い、水害の時は白馬に願い。

最後に、水の神社で祈願するというパーフェクトプラン。

人間の力で防ぐことに限界があるのが、自然災害。

施設整備にも「想定」があり、それを超えてくる災害に対しては、ソフト対策…すなわち、情報の伝達や避難の迅速化等で対応するしかありません。

自然が猛威をふるうこと、これが減ることを一番願いたい。

最後は、神様にもすがります。

さて、先ほど、後述するとしていた天川村のこと。

私がこの地を訪れるのは3回目になります。

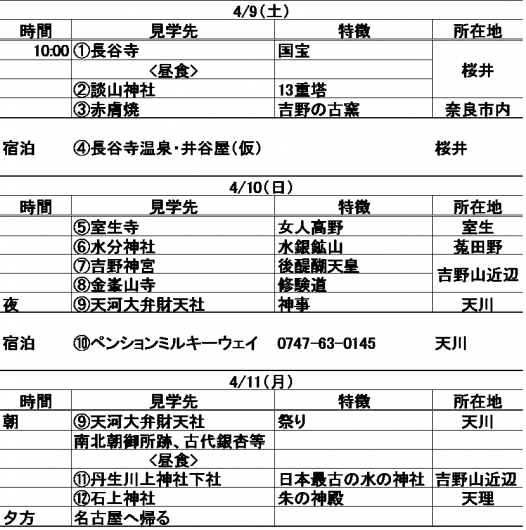

時は遡り、2005年の4月16日、17日、18日。

下記のような日程で、「伝統材料研究会」という催しの幹事をやりました。

金属学会の行事にもなり。

(日程表は当初プランなので、日付が1週間ずれています)

その際、丹生川上神社(下社)へも参拝。

天川村にある天河大弁財天では、非常に特殊な経験をしました。

たいまつが焚かれただけの暗い境内で、たまたま滞在していたフランス人奏者による尺八演奏という…。

また当時、歴代続く宮司さんとお話しする機会もあり、花祭りを御存知で驚きました。

天河大弁財天では、芸能の神様が祀られています。

花祭りの元々は熊野修験者によるものと伝えられており、その節によれば、この地は母なる地。

天川という、村の名前も良いですね。

当時のブログ記事にリンクをはりたいところですが、いかんせん、大学生の文書。

もう、恥ずかしすぎて皆さんの目に入れると、冷や汗が流れ落ちてきそうですので…

やめておきます(汗

午後6時、無事に名古屋駅へ到着。

そこで同行した市町村の方々とお別れし、私は事務局さんたちと共に回送バスに乗って県庁へ。

豊根村内における砂防事業について、お話ししました。

たまたまですが、新城設楽建設事務所設楽支所に縁の深い方が複数いらっしゃり!!

今回、この視察工程を組んで下さった、事務局である愛知県砂防課の皆様に感謝申し上げます。

そこからまた、2時間半の道のり。

午後9時半頃、無事、職場に到着。

まだ残業していた後輩君から不在時の状況を聞き取り、週明けの段取りを考えます。

こりゃあ、週末も職場に出てこないといかん感じ。

がんばります。