豪雨の記憶新しい…いや、現在進行形。

水の恐ろしさを嫌と言うほど味わった直後に、この研修。

県内で協会に所属する市町村から担当職員が参加し、現地現物で土砂災害に対する抑止工事を学ぶ研修です。

我々が相手をするのは、せいぜい数メートルから数十メートル規模の災害になりますが、研修の対象となるのは数キロレベルの大災害になる危険性をはらむ地域。すなわち、国が直轄で砂防事業を実施する箇所になります。

今回向かった先は奈良県。

朝、名古屋駅に集合ということで、早朝、豊根村を出発。

そこで、各市町村担当者乗り合わせ、事務局の愛知県さん主導により行程が始まります。

愛知県でも、古くから土砂災害の憂き目に遭ってきました。

最初の視察先は、世界的にも有名な地すべり対策工事。

場所は、大阪府と奈良県の県境に位置し、生駒山地と金剛山地にはさまれた場所。

上記の航空写真を見れば分かるように、両山地にはさまれて唯一、奈良盆地で集水された水が大和川として産地を越えて大阪市街地へ流れていくところです。

もしもこの部分に土砂が堆積して天然ダムが造られようものなら、奈良盆地が浸水の大災害へ繋がっていまいます。奈良盆地から大阪市街地へ通じる河川は、ここだけ。交通の要衝ならぬ、河川の要衝です。

昭和6年、7年に大規模地すべりが発生し、メカニズムを解明したのが昭和50年代。

一般的な地すべり対策工事は都道府県の所管ですが、河川の要衝ということもあり、昭和37年には国の直轄事業へ。

■国土交通省近畿地方整備局 大和川河川事務所 | 亀の瀬 | 亀の瀬を学ぶ | 歴史

亀の瀬地すべり地は長さ1,100m、幅1,000mという巨大な区域。

地すべりというのは、簡単に言えば、水を吸収しにくい固い地層(斜面形)の上に、水を吸収しやすい柔らかい地層が載っている場合、水が固い地層の上に溜まって柔らかい地層を動かしてしまう現象。

■国土交通省近畿地方整備局 大和川河川事務所 | 亀の瀬 | 亀の瀬を学ぶ | 地すべりのメカニズム

よって、30度以下の緩やかな傾斜でも発生します。

そこが、崖崩れとの大きな違い。

よって、水が溜まらないようにする対策と、滑りにくくするために杭を打ち込む対策などが実施されます。

愛知県内で唯一、地すべり対策工事が現在進行形で実施されているのが、豊根村の三沢地区にある宝区域。ここでは、水が溜まらないようにする方法と、抑え盛土と言って、柔らかい地層が動かないように末端に動かないような盛土をする方法が併用されています。

■(4)地すべり対策事業 – 愛知県

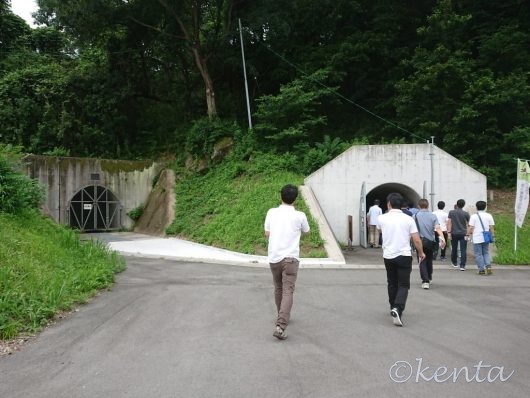

現場に到着し、国土交通省の方に御案内頂いて対策工事を確認。

こちらは集水井といって、巨大な井戸を掘って柔らかい地層に蓄積されている地下水を抜き出す構造物です。

豊根村の宝区域では、現在進行形で掘っている最中。

上の写真で、向こう側に橋が見えますが、その下を流れるのが大和川。

その向こう側が国道25号線で、更に向こう側に関西本線が見えます。

ここの地すべりは、柔らかい地層が厚くて、大和川の河床も柔らかい地層に含まれています。

よって、地すべりによって、川の対岸が逆に隆起するという現象まで発生。

国道25号線が盛り上がってしまったそうです。

先ほどのような井戸は54基も掘られており(豊根村の場合は2基の予定)、さらにボーリング工といって、直径10センチくらいの穴が縦横無数に掘られています。その総延長距離たるや、縦掘りで147kmに達する。

■国土交通省近畿地方整備局 大和川河川事務所 | 亀の瀬 | 亀の瀬を学ぶ | 大和川河川事務所の取り組み

その掘った穴の行き着く先は、排水用のトンネルです。

今回、排水用トンネルの中も見せて下さいました。

この排水用トンネルを掘っていた平成20年11月13日のこと、掘削機のオペレーターが

「うわぁ。何かに当たりました。」

と大きな声を上げたそうです。

そこで当たった対象物を少しずつ掘り進めていったところ、空間が現れた。

なんとそれは…

約80年の時を経て発見された、鉄道トンネル。

明治20年代に作られ、昭和7年の大規模地すべりで埋没したトンネルです。

ロマンを感じます。

約120年前のトンネルの貴重な遺構として保存され、地滑り対策事業の見学会に合わせて公開されています。

我々も、その中へ。

トンネル全体がレンガ積み。

横壁の部分と、アーチ状の天井部分とでは積み方が異なります。

スゴイモノを、掘り当てたもんです。

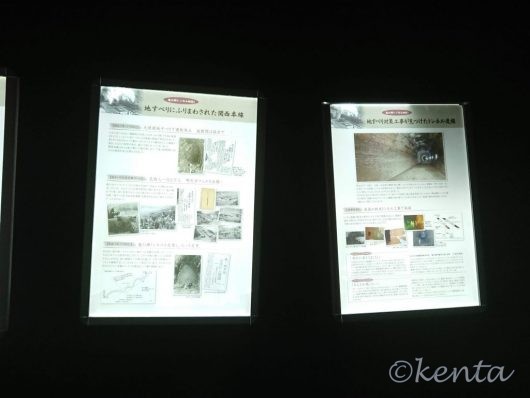

場内には、説明用の展示もありました。

近年、大きな税金がつぎ込まれる公共工事だけに、こうして工事の内容を理解してもらうための仕組み作りが大切な時代となっています。

トンネル内には、一部を敢えてコンクリート覆工せずに、滑り面の土質が確認できるような切り欠きも用意されていました。

トンネルをしばらく進むと、天井に大きくポッカリ開いた穴。

そう!

これが、集水井。

集水井によっては、こうして排水用トンネルに直結されています。

排水トンネルも、内部で分岐されています。

多くの面積から集水できるように。

また、縦ボーリングの穴は排水用トンネルに直結されています。

すなわち…

天井に気をつけていないと、頭上から水が降ってくる!!

気を抜いていたら、頭に浴びます。

写真にはありませんが、先述した杭打ちも大量で、直径6.5mのコンクリート杭が深さ最大96mで55本も打ち込まれています。これは、世界最大級。

直径、6.5mって…。すごっ。

これら地すべり対策工事の総工費は…なんと、840億円。

ただ、長期間にわたる工事ですので、物価変動も加味すると現在の貨幣価値に換算して4倍くらいにはなるそうです。

しかしながら、ここで地すべりによって河川が埋まってしまった場合の損失額は4兆円とも言われており、費用便益比としては大変優秀。実際、施工によって毎年動いていた地すべりは停止しました。

今回の一連の御案内、費用も含めて、以下の資料に詳しくまとまっています。

亀の瀬地区直轄地すべり対策事業 【再評価】 – 国土交通省近畿地方整備局

今回御案内下さったのは、国土交通省近畿地方整備局 大和川河川事務所亀の瀬出張所の皆様。

熱心な御解説、そして質疑へもご丁寧に回答下さり、有り難う御座いました!!

時刻も夕方にさしかかかり。

バスの車内では、東栄町の担当者さんとお互いの工事のこととか、工法のこととか情報交換し、学びの時間となりました。

また、バス車内にて土砂災害に関するDVDも上映され、より一層、理解が深まります。

今夜の宿に向けて走る道中、本日の最後、トイレ休憩に立ち寄ったところで史跡を見学。

オーパーツとも思しき、謎が深い酒船石。

■酒船石遺跡 – Wikipedia

一瞬の滞在だったにもかかわらず、蚊に刺されまくりました。

ホテルにチェックインし、そのまま夕食会。

県内他市町村の方々と意見交換…っと!!

たまたまですが、私の前の席に座った方が幸田町の方。

豊根村の…と自己紹介始めたら、

「あ、チョウザメの!!」

と!!

それもそのはず、名古屋大学との共同研究で、幸田町と豊根村はタッグを組んでいます。

さらに驚いたのが、立ち上げからつい先月まで、共同研究の担当者さんだったと。

豊根村へもいらっしゃったそうで。

広域連携による低温プラズマ技術を活用した農水産業の活力創生プロジェクト

同じテーブルが、新城市、幸田町、東栄町、豊根村。

4人でじっくり、お話ししました。

明日も引き続き、現場を回ります。