お正月に、あの地元選出衆議院議員さんと立ち話する機会があり、

人口増減の話になりました。

それから、気になって調べてみた愛知県の人口増減。

地図に落とされて、市町村別でわかりやすくなっている資料がありました。

出典は、愛知県まち・ひと・しごと創生総合戦略検証会議資料(平成29年7月24日)から。

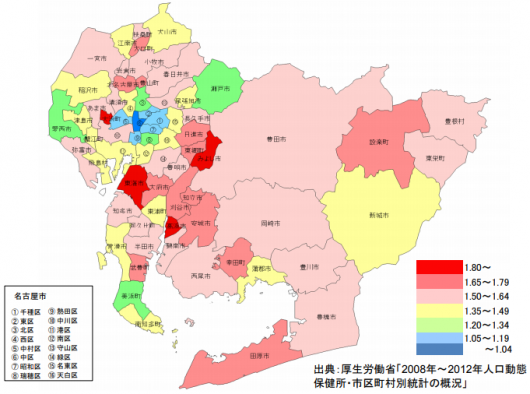

まずは、自然増減の基本となる市町村別合計特殊出生率。

合計特殊出生率(ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ、英:total fertility rate、TFR)とは、人口統計上の指標で、一人の女性が出産可能とされる15歳から49歳までに産む子供の数の平均を示す。 この指標によって、異なる時代、異なる集団間の出生による人口の自然増減を比較・評価することができる。

医療技術や栄養状態が相対的に良好な現代先進国においても自然増と自然減との境目はおよそ2.07とされている。

平成29年における日本の合計特殊出生率は1.43。

■合計特殊出生率 – Wikipedia

日本全体が一昨年で1.43とすると、黄色より暖かい色は日本平均を超えています。

すなわち、我らが北設楽郡内も大幅に日本平均を上回り!

理由の一つとして推察されるのは、

子育てがしやすい環境であること。

もしくは…

子どもたちの同級生を少しでも増やしたいから、たくさん産むぞ!というモチベーションが高いのか?

データはこちらから引用しております。

■愛知の人口動向[PDF]

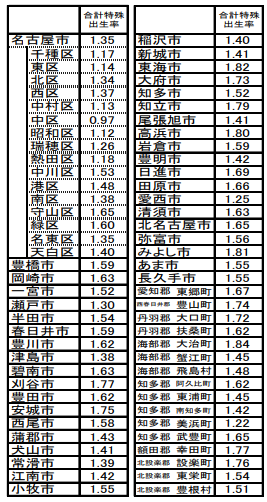

続いて、こんな地図は、観たことが無かったなぁという地図。

市町村別の男女割合を色分けした地図。

山間部や製造業が盛んな地域においては男性の割合が高い。

一方で、女性の割合が多い市町村の共通点は…なんだろう?

都市圏中心部から少し離れた、郊外のベッドタウンに多いとも言えるし…。

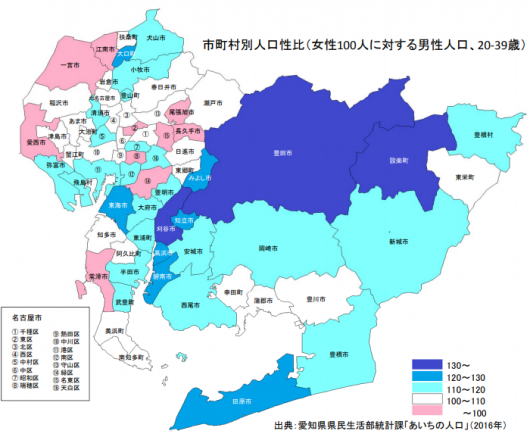

そして、こちらは過去5年間における人口増減「率」。

「率」です。

率でカウントしたら、人口の少ない自治体ほど、1人の移動にかかる率が高くなるのは当然。

そこも踏まえた頭で、地図の色分けを見る必要があります。

ただ、そうは言っても、過疎地域といわれている場所ほど、濃いブルーに塗りつぶされています。

新興住宅地がどんどん立地している長久手市や阿久比町、

そしてその周辺は真っ赤っか。

都市化が進んでいます。

友人たちも、阿久比町に家を建てる人が多いです。

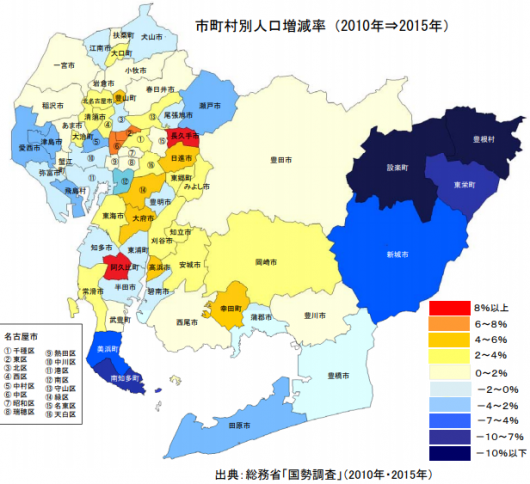

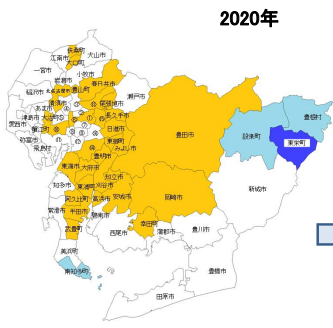

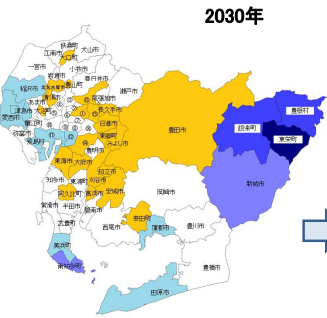

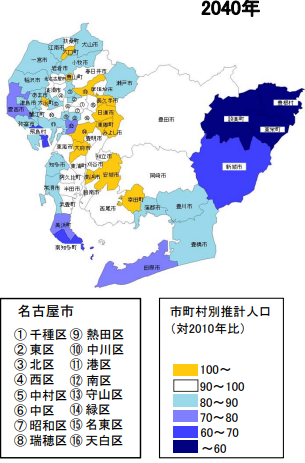

最後に、2010年を基準にした人口増減。

凡例は一番下の図に記載されております。

改めて、奥三河山間部における人口推計の厳しさがうかがえます。

少し驚いたのは、豊根村と協定を結んでいる飛島村。

都市部に近く、さらに港湾地域であるにも関わらず、

2040年推計では濃いブルーに。

昨年末12月25日発表の最新のデータによると愛知県内の人口増減市町村別で、

市町村で人口増加したのは32市町村。

増加率

1.幸田町(1.87%)

2.飛島村(1.86%)

3.長久手市(1.54%)

減少したのは22市町村で、

減少率

1.豊根村(△3.45%)

2.東栄町(△2.95%)

3.設楽町(△2.41%)

となっています。

先ほども申し上げましたが、

率でカウントしたら、人口の少ない自治体ほど、

1人の移動にかかる率が高くなるのは当然ではあります。

例えば、豊根村で30人が転出したり、自然減した場合、

およそ3%の人口減となります。

■愛知県人口動向調査結果 あいちの人口(推計) 年報 平成30年 – 愛知県

参考に、愛知県の老年人口(65歳以上)の割合は24.8%で、前年に比べて0.3ポイント上昇。

市町村別での老齢人口高い順は、

1.東栄町(51.2%)

2.設楽町(50.1%)

3.豊根村(49.9%)

一方で、老齢人口の低い順では、

1.長久手市(16.3%)

2.みよし市(17.9%)

3.高浜市(19.1%)

新築中の家々が並ぶ印象と、ほぼ比例しているように感じます。