連日の夜更かし続きで、息子が起床しない。

又従兄弟のお兄ちゃん達と一緒に寝ている息子。

お兄ちゃん達は既に起床済みだったので、

息子を起こしてもらえるように頼んでみた。

効果てきめん。

お父さんが起こすよりも、迅速に布団から飛び出す。

親戚の子どもたちで泊まりながら過ごす時ってのは、

何物にも代えがたい、大きくなっても忘れられない日々です。

まだ息子には従兄弟がいないので、貴重な機会。

出かける支度を調えたところで、ようやく私、今回初対面となる妻母と伯父宅で合流。

車で数分の御近所です。

今日は、妻から息子の面倒を終日見るようにと仰せつかっておりますので、

東京へ来たことだし、国立天文台へ息子を連れて行ってみよう!

国立天文台という見どころを、妻母が教えて下さいました。

そして、だったら私も行くー

ということで、両家のばあばも一緒に(笑)

国立天文台は調布市にあり、車で1時間ほど。

調布駅から離れたところなので、

有料駐車場もあって車で来られるようになっています。

しかも、入場料は無料!!

歴史ある大学キャンパスといった面持ちで、

敷地内に入ると、森の中にポツポツと研究棟が並んでいます。

東京大学理学研究科のサテライトキャンパスにもなっていますが、

休日のためか、教員、学生の姿はありません。

案内板に沿って、見学者に許された通路を進みます。

まずは守衛で入場登録。

必要事項を記載すると、見学者用ワッペンをくださいます。

これを服に貼り付けて…と。

まず向かったのが、天文台歴史館 | 国立天文台(NAOJ)です。

大正15年、90年前に完成した、世にも珍しい木製ドーム型。

木材を曲線的に使う構造のため、船大工さんの力を借りて作ったそうです。

中に入って、まず目に入った非常に長い望遠鏡。

65センチの屈折望遠鏡で、焦点距離は10000mm!

大口径といえば、反射望遠鏡というイメージでした。

これほどまでに大きい屈折望遠鏡は初めて見ました。

それもそのはず、屈折型でこのサイズは、日本最大だそうです。

向こう側を歩く息子と、大きさを比較すると、実感できるでしょうか。

若い大学生のお二人が説明員としていらっしゃり、

質問すると、いろいろと答えてくれます。

望遠鏡が覗ける位置まで、床の方が動くそうです。

現在は、現役を退き、日本の天文学の記念碑的存在として保存されています。

ゆっくりと説明員さんのお話を伺いたいところでしたが…。

息子の姿が消えた。

うあー。

マズイ、息子の遭難癖が。

慌てて探すと、望遠鏡があるフロアのひとつ下の階層から、

息子の声が聞こえるような。

階下へ下ってみると…

お、息子発見。

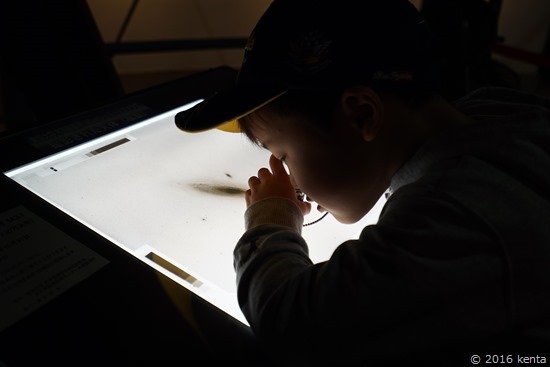

息子が何か、光っている板に向けて、のぞき込むような仕草をしている。

近づいてみると…

息子がルーペを手に、透明原版をのぞき込んでいる。

黒く反転している部分は…

1983年に撮影されたアンドロメダ銀河。

おお。

スイッチを入れてルーペを使ってのぞき込む。

使い方をよく知っているなぁ…と思ったら、そういえば我が家にも妻の仕事道具にあった。

「ちっちゃい星が、たくさん見えるよーー!」

息子、興奮。

隣に並ぶ水星の原版にも次々にスイッチを入れてのぞき込んで楽しむ息子。

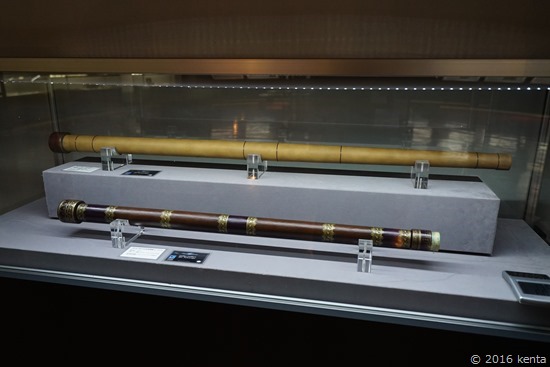

その隣には、ガリレオ・ガリレイが夜空を眺めた望遠鏡のレプリカ。

機能性のみならず、昔の望遠鏡は鏡筒の芸術性も重視。

望遠鏡の歴史を学ぶには、ピッタリの場所!!

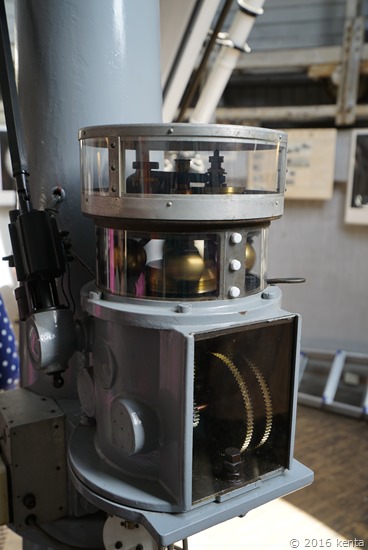

続いて、第一赤道儀室 | 国立天文台(NAOJ)へ。

こちらは大正10年に完成した建物で、先ほどの建物と同じく、

国の登録有形文化財になっているそうです。

中に入ってみると、実際に望遠鏡が稼働していました!!

こんな真っ昼間に望遠鏡が稼働!?

その観測対象は…

太陽です。

土日祝日を中心に、太陽観測会が開かれています。

もちろん、太陽に向けられた望遠鏡を直接のぞき込むと失明しますので、

望遠鏡を通過した光を紙の上に投影。

そこには、黒点が映っています!

また、この望遠鏡の架台がスゴイ。

カラクリのような動きを見せるこの赤道儀、

重錘時計駆動赤道儀という方式で、今の電動モーターを見慣れていると、

不思議が止まりません。

建物のみならず、敷地自体も歴史ある場所なので、

国立天文台の敷地内には古墳も存在するという。

実際、第一赤道儀室を出たところに、古墳がありました。

構内は自然豊かで、三連休にもかかわらず人でごった返すわけでもなく。

間違いなく、穴場スポット。

子どもには内容がちょっと難しいかも知れないけれど、雰囲気だけでも。

理解する、しないにせよ、環境に置いてあげることが大切。

リラックスした気分でいたところに…

それを切り裂くかのようなメールで緊張が走る。

武田先生から、ブログシステムの問い合わせだ。

これは、即答せねば。

少し、家族に待ってもらい、ネットで発生した問題の症状を調べ、

おおよそ原因がつかめたので、その内容を返信。

ふう、冷や汗。

続いて、展示室 | 国立天文台(NAOJ)へ。

入口には、2024年の稼働を目指して建設が進められている、

次世代超大型天体望遠鏡TMTに関する展示があります。

口径8.2メートルの、ハワイにある「すばる望遠鏡」ですら、

完成したときは凄いなぁと思ったのに…

この反射望遠鏡TMTは、口径30メートルですよーーーー!

相対感度で、すばる望遠鏡の約180倍。

模型もあり。

まるで、宇宙服の頭部のような形状をしていますが、

四方八方へ望遠鏡を向けるために、面白い駆動系です。

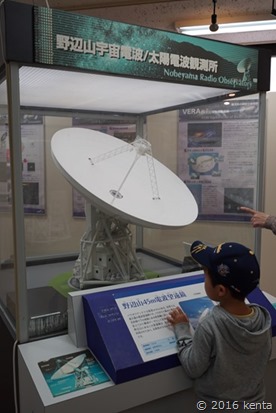

展示室の奥に入っていくと、昨年秋に息子と行ってきた野辺山宇宙電波観測所の

電波望遠鏡模型が展示されています。

また、すばる望遠鏡の切断模型も。

鏡面の蒸着装置も、底面に。

外に出て見学ルートを進むと、何も無さそうなところに案内看板が。

読んでみると、地中に観測装置があるんですね。

今話題の、アインシュタインが一般相対性理論で予言した重力波に関する観測装置!!

2000年から2年間は、世界最高感度の重力波観測装置だったそうです。

見学ルート横には、子午儀資料館とゴーチェ子午環室が。

これらは、天頂を通り真北(子の方角)と真南(午の方角)を結んだ線をさす子午線上を

通過する天体の位置を精密に観測する望遠鏡。

かつて、標準時を定めたり暦を決めるのに、重要な役割を果たした望遠鏡です。

展示品は、110年以上前のシロモノ。

だだっ広いすり鉢状の広場。

ここは、電波望遠鏡の跡地。

子午線標があります。

その広場にたたずむ、半円形の建物。

自動光電子午環が格納されている建物で、今は資料館へと。

2008年に国立天文台にアーカイブ室が発足し、

国立天文台に残された貴重な天文機器類の発掘と復元が始まりました。

これらの資源を集約して、

国立天文台博物館を目指して展示を進めていらっしゃるとのこと!

記帳ノートがあったので、名前を書き込む息子。

息子の年齢には、ちょっと難しい内容ばかりだったかもしれません(汗

今、学ばなくとも、ここに来たことを将来憶えていてくれたらなぁと思うのでした。

さあ、花粉症が本格化。

運転して八王子まで戻りますが、渋滞に巻き込まれつつ、フラフラしてくる(汗

国立天文台近くには調布飛行場があります。

空繋がりで、足を伸ばしてみる。

遅い昼食を取ってから伯父宅で母上が下車。

私と息子の荷物を回収して、今夜は妻の実家へ宿泊です。

ほど近い妻実家に到着。

せっかく来たので…と、妻&妻母が気遣ってくれ、

単身、近所のアウトレットモールへ歩いて行き、お買い物タイム。

迅速に、割引率の高い冬物アウトレットをゲット。

しかし、娘が大泣き状態の報を受けて、妻母ヘルプのため急いで戻る!

こりゃぁスゴイ泣き具合。

妻は、久しぶりに出会う幼なじみたちとディナーでおでかけ中。

そこに水を差すわけにはいかないので、全力を振り絞って泣き止むように

妻母と共に努力するわけですが、全く、泣き止む気配無し。

試行錯誤を繰り返し、ふたりとも白旗を揚げました。

妻に申し訳ないと思いつつ、連絡。

ディナーのデザートを諦めて駆けつけてくれました。

母の力は偉大なり。

泣き止んだ。

ホッとしました。

夜が更けて、ここからまた、動画編集スタート。

先ほど、伯父宅に立ち寄った際、宿題をゲットしてきたので、

明日までに完成させねば!!

睡眠不足が続きます。