妻からの情報提供に基づき、これは行くしかない!!

こんな近場に、素晴らしい施設。

それは…

1962年11月3日にプラネタリウムをメインとした「天文館」(てんもんかん)が、2年後の1964年11月1日に物理・原理・技術といった内容を紹介する「理工館」(りこうかん)が開館。

1989年4月29日には、生命・生活・環境を紹介する「生命館」が開館するとともに既存館の大改修も行われ、総合科学博物館としてリニューアルされた。

2010年(平成22年)6月10日には、世界最大となるドーム直径35mのプラネタリウムの建設が完了。

2011年(平成23年)3月19日よりリニューアルオープンした。

2013年(平成25年)3月26日には地球科学等の自然科学分野における教育・研究活動の連携のため、名古屋大学博物館と相互協力に関する協定書を締結した。from 名古屋市科学館 – Wikipedia

名古屋は伏見にある、歴史ある科学館です。

大学時代、何度か足を運んだ科学館で、いつか子どもができたら連れてきたい…。

そう思っていた場所ながら、まだ早いかなぁと足踏みしていました。

息子が生まれた直後、科学館も大きく生まれ変わるリニューアルを経ました。

その名物は、なんといっても世界最大のプラネタリウム!

ブラザーアースです。

今回、初めて足を踏み入れるか…と、母上&息子、そして特別ゲストの4人で訪れました。

が、しかし!

さすがはこどもの日。

予想はしていましたが、まさか…

既に夕方までプラネタリウムのチケットは売り切れ。

でも、いいんです。

それはまたの楽しみに取っておきます。

今回の目的はこちらの特別展。

【ティラノのうんち】特別展「恐竜・化石研究所」名古屋市科学館

恐竜の図鑑が大好きな息子、

それ以上に、うんちが大好きな息子(笑)

これは行くしかないでしょう。

プラネタリウムへの長蛇の列は余所に、特別展チケットで入場。

入口で、何かを見つけた息子、一瞬にして姿が消える。

その先にあったのは…

記念スタンプ台。

抜け目なし!

科学館に入って、息子のセンサーが覚醒したようです。

続いて息子の目を釘付けにしたのが、こちら。

おおお!

出土した岩塊から化石を取り出す職人作業を、ライブで実演中!!

息子、そこから微動だにしません。

お姉さんが作業する手元を凝視したまま、動かない。

お…おおう、興味を持つのはとても良いけれど、このペースだと…

全くまわりきれないぞ!?(汗

順路を進み、突然開けた空間に登場した巨大恐竜!!

ティラノサウルスと幼少期のティラノサウルス「ジェーン」の全身復元骨格です。

それを取り囲むように、小型の骨格が。

意外にも、ここはそれほど息子の興味をそそらなかったようだ。

展示の仕方からして、目玉だと思うんですが!

冒頭に書いた、「ティラノサウルスのうんち」も、目玉になっているんですが。

むしろ、興味を引いていたのは…

マイクロスコープ(笑)

琥珀に閉じ込められた状態の蚊を、真剣に見つめる。

「うおおおーー!蚊が!!蚊が!!」

叫ぶ息子。

展示物の中には、手を触れられるものもあります。

これはもう、手で触れるというか…かなりリラックスしています。

表面はツルツルで、肌触りがまるでガラスのようなこの化石。

珪化木です。

その名が示す通り、珪化すなわちケイ素。

イコール、ガラスの原料。ガラス化した木ということ。

同じように、元々は有機物の生物だったものが、

長い年月を経て結晶化した化石の展示がいくつもありました。

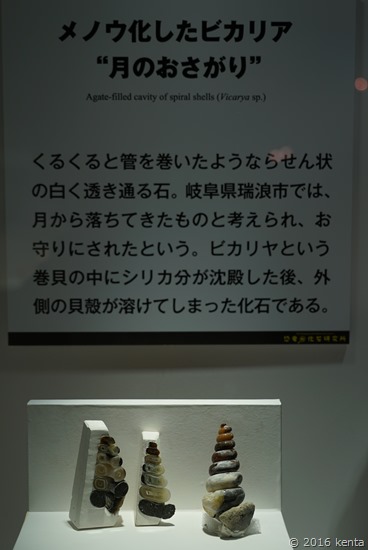

こちらはメノウ化した巻き貝の化石。

生き物の形をしたメノウ、神様の仕業と想っても不思議ではありません。

様々な鉱物の展示もありました。

この中でも特に、息子の興味を引いたのが黄鉄鉱。

鉄と硫黄の化合物結晶。

これほど大きな結晶状態は珍しいかも知れませんが、ありふれた鉱物で、

高速道路工事の切土などで発生し、水と反応して土壌pHが変化させるので、

産業廃棄物的処理がなされます。

これも原因のひとつとなって開通が延期されていたのが新東名高速道路。

自然界では酸化鉄の状態で鉱床を形成しているものを、

還元させて酸素を取り除き、鉄として人間が工業に利用します。

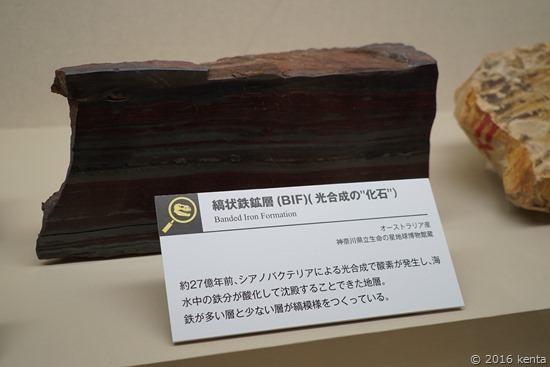

多くの場合、工業用の鉄は、この縞状鉄鉱層という地層から採掘。

いわば、鉄の原料となる鉱石。

この鉱物は、二酸化炭素が主要な大気成分だった時代、

シアノバクテリアが光合成を始めたことで、二酸化炭素から酸素が大気の主要成分に。

すると、海水中に鉄イオンで存在していた鉄が大気中の酸素と反応し始めて、

酸化鉄となって海底に沈殿。

長い年月を経て、鉄鋼床を作り上げました。

地球上に鉄鉱石は1,500億トン埋蔵されていると聞きますが、

それらの多くがシアノバクテリアという生物によるものと考えると、シビレル。

少しでも目を離すと、瞬間移動の技でも持っているのか、

息子の姿が消えます。

おとーさんは、ゆっくり展示物を観ている余裕もありませんが…

見つけました。息子。

これは大興奮!

化石探しコーナーだ!

柔らかい刷毛を使いながら、丁寧に表面の砂を除去して、

そこに隠れた恐竜の化石をいくつ探すことが出来るのか?!

目が、マジです。

子どもたち、皆、目がマジですが、

これだけ接近していて喧嘩にならない不思議。

恐竜特別展を思いっきり楽しんだ息子と共に、続いて常設展示に向かいます。

一番上の階から攻めていこう。

いやしかし、あのペースだと、恐らく全館回るのは不可能。

今回は、理工館をメインに据えて。

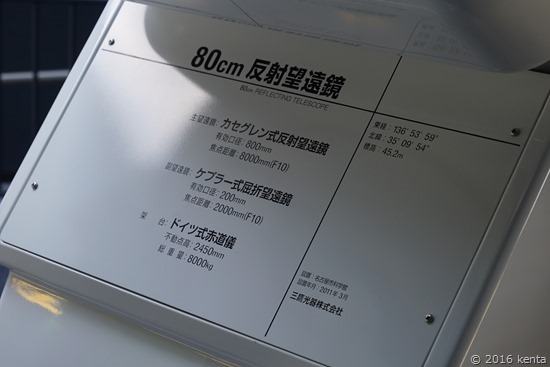

屋上には、口径80センチの巨大反射望遠鏡がありますが、

昼間にもかかわらず、空に向けられています!

何を狙っていたのかというと…

昼間の星空!!

星空は、昼間だって空に存在しています。

ただ、太陽が明るすぎるため、その姿が目視では観ることが出来ないだけ。

ピンポイントで狙ってやると…

ぎょしゃ座のカペラが!!

ファインダーの中心、空の白い背景にひときわ強く光る点が見えます。

昼間の星を見られるとは。

これは面白い。

ひとつ階を下がって、天文から地質学の分野が広がります。

そこにはまず、大きく光り輝く円が目に入りました。

これを観て、一目で「太陽だ!」と分かる息子、

国立天文台での経験か?子どもの記憶力恐るべし。

リアルタイムの太陽が、ここに映し出されているのです。

黒点の位置も分かる大きさ。

名古屋市科学館では、太陽観測用の望遠鏡が常時稼働中。

晴れていれば観測可能ですね。

ちなみに、このリアルタイム太陽動画は、ネットでも公開されています。

ネット上でのリアルタイムの情報は、太陽のみならず!

夜になれば、リアルタイム星空が。

続いて、タッチパネルあるところに息子あり。

まるで秘密基地のようなこの雰囲気。

地球周縁を周回している数々の日本の衛星が解説されています。

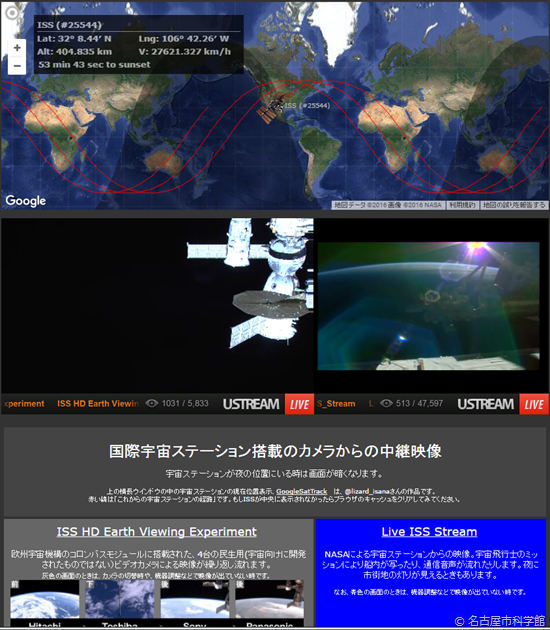

ここには、国際宇宙ステーション(ISS)が地球を撮影しているライブカメラ画像が!!

ISSの現在地をリアルタイムで示す地図も大きな液晶パネルに映し出されています。

リアルタイムだらけで、すげぇ!

それはすなわち…

ネット上にも公開されていたーーーー!!!

ブログ執筆時点では、ちょうど日の出している様子が、

国際宇宙ステーションから地球を狙っています。

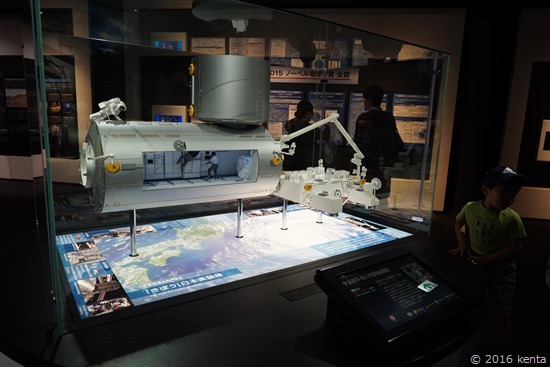

その国際宇宙ステーションにある日本の実験棟模型。

ロボットアームが付属していて、宇宙空間での実験が可能になっています。

これもひとつの、公共事業。夢があります。

地質学の分野では、地震を可視化した展示がありました。

こちらも、リアルタイムに近い情報。

球体の色が震源の深さを示し、球体の大きさがマグニチュード、地震の規模を示します。

最近2週間に発生した地震。

これを見ると、プレートに沿って非常に規模の大きな地震が何度も起きていることが分かります。

震源は深いです。

場所は、熊本に限りません。

日本全国で、地震のリスクがあることが分かります。

またひとつ階を下がって、材料学の分野。

おいらの専門領域です。

息子がボタンを押すと、上からボタンを押した対象金属の上に球体が落ちてきます。

その跳ね返りが、材料によって異なることを目で見て感じる展示。

運動エネルギーが運動エネルギーとしてそのまま返る材料ほど、高く跳ね返ります。

逆に、熱エネルギーなどとして材料内に一部吸収されると、跳ね返りが低く。

おいらが一番興味を引かれた展示が、こちら。

有機材料の実物が、並べられている!

これは、面白い。

木材から始まり、ポリエチレンやポリエチレンテレフタレート、ナイロンといった石油化学製品、

一番最後の方には、複合有機材料のカーボンに至るまで。

実物を目で見られる状態で並んでいるのは、あまり見たことがありません。

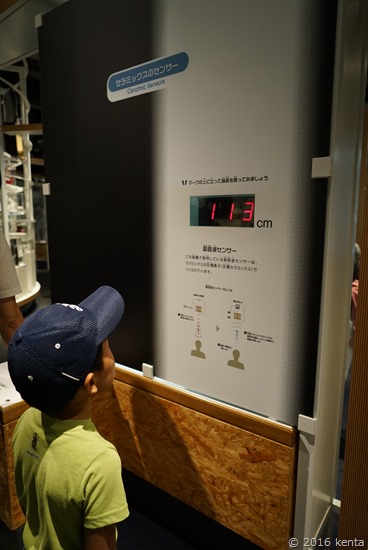

つづいてこちらは無機材料であるセラミックを利用した超音波センサー。

センサーによって、非接触で身長が計測できる!

息子が足下に印のある部分に立つだけで、

身長が電光掲示されます。

なぜそんなことができるのか、息子が興味津々。

音波なので、音速の早さを持っています。

発出してから反射して戻ってくるまでの時間を計測することで、距離計測が可能。

社会インフラでも多用されていて、野球のスピードガンから道路の渋滞状況把握に至るまで。

こちらは、グルグルと棒の先に付いた重りを回す。

物理学の「モーメント」という概念を体感する展示です。

再びこちらは、「音」の科学。

音波の見える化です。

中に入っている(恐らく発泡スチロールビーズ)白い粒が、

発出される音の周波数によって波の形を変えます。

箱の中で共振すると、ひときわ大きな波に。

波といえば、水を使った実験装置があって、

ここでは、波を使って屈折や回折現象を…って、ちょっと息子にはわかりにくかったかな。

でも、こちらの黄色い部屋は、まるでマジックのようだから、大うけ。

単一波長の光源下では、物体に色が無くなることを体感できます。

我々が生活していて色を把握できるのは、太陽光が発出する光の波長が多岐にわたるため。

道路照明などで使われていたナトリウムランプは、

ナトリウム蒸気中でのアーク放電による光源なので、

波長が589.6nmと589.0nmに限られています。

すると、全ての色がその波長の色に制限される!

制限された中で、カラフルなボールは全て単一色。

それを色分けするという。

「なんでーっ!??なんでいろがなくなるのーーーー!??」

息子、大興奮であります。

原理は、これから学校の勉強で習ってね。

体験展示がたくさんあり、大人もカップルも楽しめる。

ここは楽しすぎる!

展示だけではありません。

なんと、サイエンスステージがありました。

巧みなトークと共に、化学実験を日常に置き換えて、わかりやすく学べるコーナー。

ワイングラスに入った液体をこぼさぬよう、グラスが倒れないように…

テーブルクロスを引っ張る!

大成功!!

しっかり訓練されています。

会場は大歓声ですが、これも、ひとつの実験なのです。

名古屋市科学館 | 科学館を利用する | 展示ガイド | フロアマップ | サイエンスステージ

たくさんのメニューがありますが、今回我々が遭遇したのは、こちらの実験。

【慣性で大歓声】

止まっているものは止まり続けるという【慣性の法則】を、ダルマ落としやテーブルクロス引きの実験を行いながら説明します。ショーの最後は、人の頭上に大きな鍋を吊るし、鍋が頭に落ちてくるのかどうか?ハラハラの実験です。

そう!

慣性の法則!

高校物理のモデルに良く出てくるイメージが、

そのまま、鍋に置き換えられていて笑える。

そして!

リアルで頭上に落下する鍋!

身体を張った慣性の法則授業(笑)

(帰宅後、息子はこの実験が印象に残ったようで、

慣性の法則…というか、実験結果についてお母さんに説明してて、なんだか嬉しかった。)

実験はこれだけではありません。

魔女の風貌の学芸員さんが解説する竜巻ラボ!

水蒸気が、人工的に作り出した上昇気流によって…

竜巻へと変化!

子どもたち、大興奮!!

息子も、最前列で雄叫びを上げています。

魔女さん「中に入ってみたいヒトーー!」

「はい!はい!はい!!!」

大量の手が上がった中から選び出されたお子さんが、竜巻の中心へ。

上昇気流と言葉で言っても、イメージするのは難しい。

それを、風船を使って教えてくれます。

次から次へと空高く舞い上がる風船。

なんと、この人口竜巻発生装置は、日本一のサイズだそうです!

息子が一番印象深かったのも、この竜巻ラボ。

他にも、放電ラボとか極寒ラボとかありましたが、

時間に余裕が無く、それはまた来たときに。

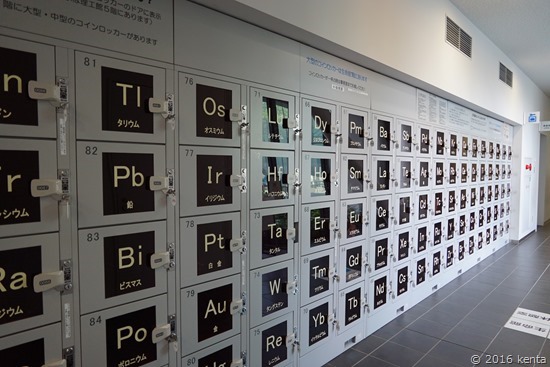

帰途に就こうと1階に降りたら、コインロッカーが目に入りましたが…

うおおおおーーーー!

元素記号になっとるぅーーーー!

これは、自分が入れたロッカーがわかりやすい。

やはり、「Au(金)」は人気なのでしょうか。

学校の靴箱とか、こんなんだったら嬉しい(笑)

リニューアル以来、初めて入った名古屋市科学館。

以前より、展示が恐ろしくパワーアップしていました。

原理は分からなくても、イメージとして頭に入っていると、

中学校や高校で物理学の公式を観たとき、イメージとして湧いてくる。

見たことがある事象であれば、イメージ化しやすいもの。

特に物理学は、現象が頭の中に描けるかどうかが、

好きになるか嫌いになるかの境界線です。

イメージできれば、暗記など、全く必要ありません。

だから、暗記大嫌いの私は、物理学が好き。

全員、昼ご飯食べるのも忘れて、いつの間にか夕刻です。

腹が減りまくっているはずの息子ですが、白川公園の遊具に目を奪われ。

全く離れようとしない!!

大人たちは、早く食事したくてたまりません。

どうにか息子に納得してもらって…

近くで味噌煮込みうどんを食べて、帰路へと。

興奮状態が続く息子は、2時間の帰宅ドライブでも、一睡もせず。

帰宅後、すぐにお母さんに名古屋市科学館での体験を復命!!

よっぽど、楽しかったみたい。良かった☆

夕ご飯は、妻が息子のためにちらし寿司を作ってくれ、

息子にとって、サイコーのこどもの日になったに違いない。