社会を眺める角度によって、様々な「格差」があり、

それを埋めるように作用するのが公共力。

日本には市区町村が1700あまり。

それぞれ、財政規模には大きな格差が存在します。

その格差をそのまま放っておいたら、

条件の良い市区町村にすべての人たちが集中し、

条件の悪い市区町村には、誰も住んでいない状態になる可能性も。

国土の保全として、それでいいのか?

多様性は無くなり、画一化された国土、

人が住まないと言うことは防衛、保安上の理由も発生、数え上げればきりがない。

よって、その格差を是正するために存在する仕組みが、地方交付税交付金。

総務省にある解説文を持ってくると…

性格

地方交付税は、本来地方の税収入とすべきであるが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分する、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」 (固有財源)という性格をもっています。

総額

地方交付税の総額は、所得税・法人税の33.1%(平成27年度から)、酒税の50%(平成27年度から)、消費税の22.3%(平成26年度から)、地方法人税の全額(平成26年度から)とされています(地方交付税法第6条)。

種類

地方交付税の種類は、普通交付税(交付税総額の94%)及び特別交付税(交付税総額の6%)とされています(地方交付税法第6条の2)。

総務省|地方財政制度|地方交付税

地方が集める税金をすべて地方が集めてしまうと、

地方によって大きな不均衡が発生するので、

一旦、国が集めて、まんべんなく、平等に再配布します。

という仕組み。

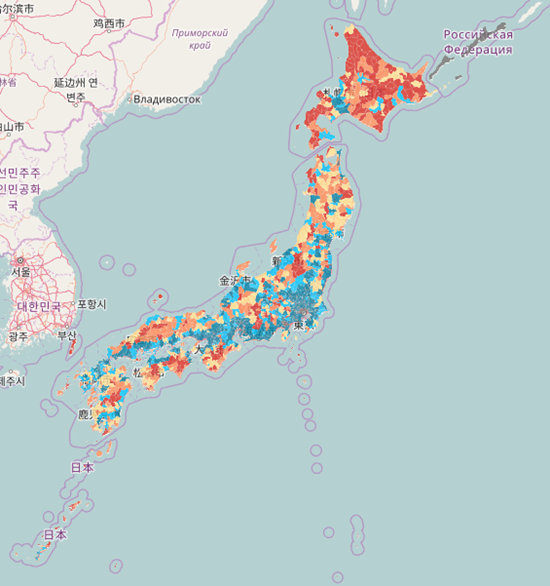

その再配分の状況を地図上にプロットしたものを発見!

市町村ごとに算出される地方交付税の額を人口で割り、

「一人あたりの地方交付税額(円)」として算出されています。

赤色に着色された市町村の交付金幅は範囲は広くて、

1人当たりの地方交付税交付金が約38万円から210万円。

出展はこちら。

地方交付税マップから見る、自治体の中央政府依存度 | TheVote.jp

全体を見渡すと、海沿いや平野部に青色が広がり、

内陸部や山間部、道路網が未発達の地域に赤色やオレンジ色が目立ちます。

一部例外も散見されますが、地政学的な性格が非常に強くて、

地図を眺めていると、地方の努力によって格差を是正できるものなのだろうか?

と思えてしまいます。

一部例外になってやればいいわけですが!ハードルは高い。

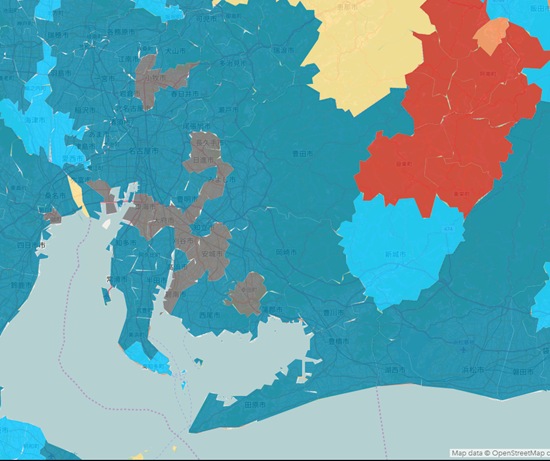

土曜日にスキーへ行くために通過したルートは、周囲の市町村と比べても真っ赤っか。

北設以北からR151沿いは飯田市手前まで真っ赤っか。

一方で、名古屋市周辺市町村は、灰色。

灰色というのは、「不交付団体」!!

地方交付税措置しなくとも、自ら徴収する税金でやっていけますよという市町村。

愛知県内だけでも、格差がこんなにも。

太平洋ベルト地帯のように、立地の良い場所(恵まれた場所)にある地方都市から

内陸部のように立地が悪すぎる場所へ、同じ国民同士、国土を維持しあいましょう。

日本が、真の社会主義国家とすら言われる、

資本主義と社会主義の良いとこどり国家というのもわかります。

税の再分配はフロー的再配分ですが、

ストック的な資産の再配分は、今後議論が進んでいく可能性があります。

ピケティ先生が指摘した、

資産を持つ人、法人ほど、資産が加速度的に増えるという理論。

資産格差問題を解決するために。