自分が担当している仕事にしては珍しく、シンポジウムへ聴衆として参加することになりました。

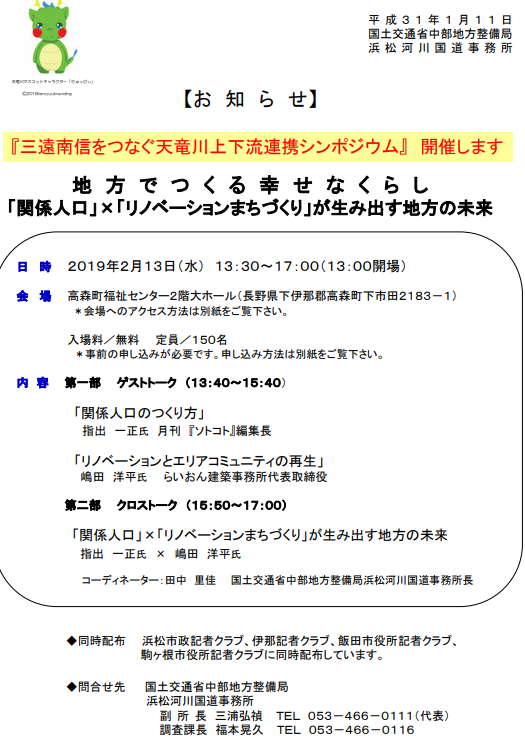

というのも、今回は国土交通省中部地方整備局の浜松河川国道事務所と、天竜川上流河川事務所という、天竜川の上下流にある国交省出先機関が主催です。

会場である長野県南信地域の高森町へ出張。

150名の定員を大幅に上回るほどの人、熱気に包まれた会場。

簡単な走り書きメモですが、会場の写真をはじめ、内容は公開されていると伺いましたので、公開!

業界の最先端を語られるゲストの方がいらっしゃっています。

多くの方に知っていただくべき内容多々あり。です。

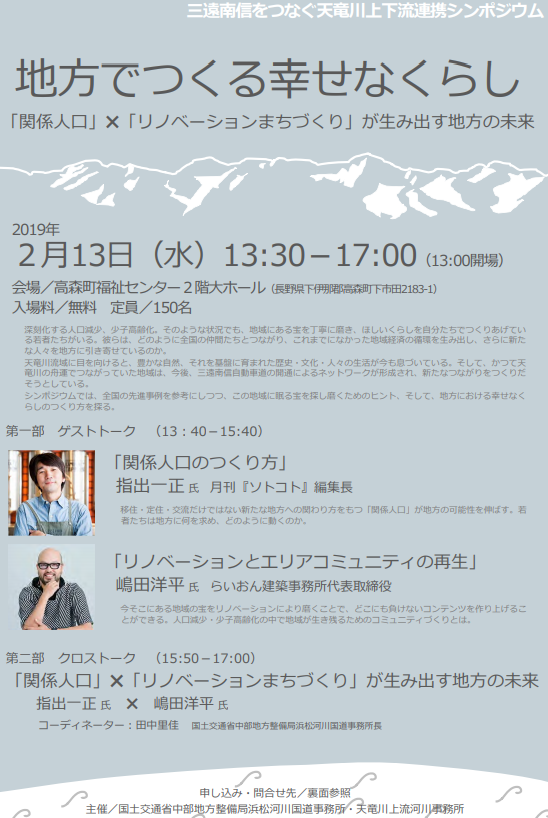

まずは、主催者(国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所・天竜川上流河川事務所)から

- 天竜川はかつて、塩や木材の通り道として、上流と下流で関係性を持っていた。

それが途絶えた今、新しい関係を模索したいと考えている。

オープニングトークを皮切りに、2部構成の第1幕が開きました。

第1部 ゲストトーク

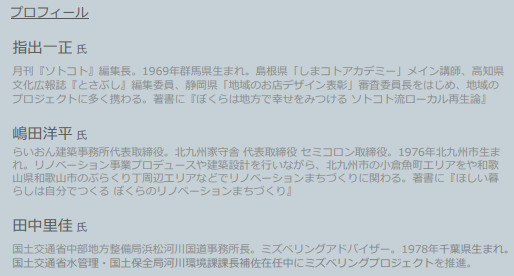

「関係人口のつくり方」指出一正氏(月間『ソトコト』編集長)

- 上流には「イワナ」や「ヤマメ」、下流には「タナゴ」が生息している地域は、川という視点から見て上下流が豊かなところである(話者経験則?)。

- 「ソトコト」では土日限定で地方と都市部を結ぶ求人サイト「イタ」を運営している。(事前の下調べなどで)訪れる地域をあらかじめリサーチし、地域を知ってから行ってしまうと、発見する喜びが消えてしまう。

よって、「イタ」は求人サイトと銘打っているが、地域を知らない状態で地域へ出るという冒険を手助けしている。イタ – まちづくりとまちしごとの求人サイト - 「関係人口」とは、地域外に住みながらも、地域と関係を持つ人たちの人口。地方への移住や定住ではなく、しかし良いところだけを見て回る観光でもなく、その中間に位置する。例えば年に数回だけ地域を訪れて地域と関係性を求める人口である。地域のサポーターではなく、プレイヤーとして地域の中心的役割を一緒になって担える人たちの数。『関係人口』ポータルサイト

- これからの時代は、観光案内所ではなく、関係案内所。若者たちは等身大の「地域編集」を求めて縁もゆかりもない土地にやってくる。その多くは、移住をしなくても地域を学びたいと考えている若者たち。例)「シマコト」「ムラコト」アカデミー

- 奈良県の天川村では「スナックミルキー」という名前で名古屋の若い女性2人がスナックを運営している。面白いのは、スナックというものに行ったことも見たこともない2人がチャレンジしているところ。若い人たちを地域に入れるときは、地域の玄関(表向きの姿、観光地や良い場所など)ではなく、勝手口(地域の裏側、作り手側)から入ってもらってほしい。彼女たちはスナックミルキーを奈良だけでなく、岡崎市や新城市でも開催しており、そのたびに天川村を宣伝している。これは、(観光PRや旅行雑誌、テレビなどのマスメディアで)一般的にリーチできない層への宣伝アクションとなっている。

- 「関係案内所」には迎え入れる人が必要。今、「関係人口」という言葉が当たり前になっている地域が育っている。

- 福井県大野市では「水を食べるレストラン」が開催されている。地域の若者で組織され、美しい水を売り物に。特筆する点は、参加者(作り手側と来場者の双方)が白い衣服で統一する(ドレスコードの設定)など、作り手と参加する側の境界線をなくしている。地域の解像度を上げる視点と表現するが、小さな視点で地域を見ることにより、地域にあるものを切ったり貼ったりして「地域を編集する」姿である。Carrying Water Project

- 2~3か月先の未来を予見させる動きを作ることが肝である。

◎プレゼンシートとほぼ同じものが首相官邸サイトにあったのでご紹介(PDFファイル)。

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/chiikimiryoku_souzou/h30-09-26-shiryou6.pdf

「リノベーションとエリアコミュニティの再生」嶋田洋平氏(らいおん建築事務所代表)

- 古くからの商店街が持っていて、大型ショッピングモールが持っていないもの。それは地域が積み重ねてきた歴史。歴史というのはボロさであり、コミュニティなど。

- 商店街のリノベーションを実施しており、リノベーション後のテナント入居者を募集する時には、空テナントの数を割ろうとも、本気の人だけを選択。すると、本気の人の近くにいる本気の人たちが自然と集まってくる。

- リノベーションとは、箱モノを更地にして作り直すことではなく、箱の中身を作り変えること。街に合った形で、すでにある箱モノを作り変える。

- これからの時代は、民間主導型の公民連携が必要。実は、今は行政が仕事にしていることであっても、江戸時代には民間事業者(家守)が自ら買って出てやっていた仕事がある。家守の仕事としては、不在地主・家主になり代わり、土地家屋の管理から長屋の住人である店子(たなこ)の世話(戸籍管理)、地代・店賃(たなちん)の取り立て、そして新しく奉行所が出した御触れの案内、就職、冠婚葬祭など。

北九州家守舎とは | 北九州家守舎 - 上記の例もあり、例えば空き家や空き店舗が目立つ地域においても、地域の不動産オーナーと地域外に住んでいる「家守」がコラボレーションする。嶋田氏らはまさに、家守的役割をこなしている。

第2部 クロストーク

- (指出氏)宮本常一氏が好き。曰く、地域を最もよく理解するためには、地域の一番高いところに登ること。

- (嶋田氏)ピエトラペルトーザ(ピエトラペルトーザ – Wikipedia)を例に。イタリアの山岳地帯にある人口1300人程度の地域。空き家が散見される場所。玄関から出た風景や通路の光景など、日常的な暮らしを見るだけでも感激する。それを写真に収めて日本の漁村と比較したスライドを投射。まるで、似ている。イタリアの日常が、見る人によっては特別なものに映る。

- ここから言えることは、ありきたり、日常的な日本の風景であっても、「見せて感動する人は誰なのか?」を考えること。今はインバウンド観光では日本の著名な観光地が脚光を浴びているが、これから先、外国人観光客が日本の名所に飽きてきたころが日常的な日本の風景が観光資源になるチャンスか?

- 都市部に住んでいて、中山間地域に縁のない人たちが関係人口を求めている。中山間地域をはじめ、地方には、子どもたちを教育するための優れた仕組みが残っている。例えば、人と人の上下関係や理不尽な人間関係など、社会を生きる上で必須の能力を磨くことが可能。

- エリアリノベーションには「不動産」、「建築」、「グラフィック」、「メディア」の各キャラクターを持った人間が必要。ひとりで2役を兼ねることも可能だが、要素として必要。事業を独りでやる必要はなく、それぞれが持つ能力を生かして、ごちゃっとしていろんな能力が入った「チーム」として仕事ができればよい。

- 今からすぐにできることは?

Ans. 1日を140文字にしてまとめることを、続けること。

140文字というのは雑誌のリード分やツイッターの文字数制限などと同じ。

Ans. 地方は車移動がメインだからこそ、あえて歩いてほしい。

以上

地域活性化(ソフト部門)は、時代変遷が早い分野だと、自分が担当者だった頃から思っています。

歴史を漁ってみると

「言葉は変わって、中身変わらず。」

そんな状況が30年、40年以上も続いている分野。

と、個人的には感じています。

以前、30年以上前の新聞記事で地域活性化などを取り上げたものを拝見しましたが、それを見て思ったのは…

今やっていることと一緒じゃん!

ってことは、結果が出ていないのか??

そうではありません。

国全体のムーブメントという視点から見ると、成果が個別事案に寄りすぎていて、

国として見たらどうか?そんなマクロな効果は全く計測不可能。

すなわち、マクロな結果を分析してフィードバックすることが不可能…ということ。

国として良くなっているのかは分からないけど、(良くなっていないかも知れないけど)

個別事案(個々の事業)としては大成功を収めたものがいくつもあります。

そんなイメージです。

国策としてやるならば、個々の事案に寄りすぎないで欲しいと感じます。

もちろん、個別事案で大成功を収めている地域は見習うこともたくさんあります!

何もやらないよりは、やるべき。

今回も、個々の事案を見ながら、見習うべきエッセンスが多々ありました。

【追記】

一緒に行ったダム好きおねえさまのブログには、会場の様子がリポートされています!

是非、ご覧あれ!

■地方でつくる幸せなくらし 第1話 『関係人口』│ダム好きおばさんの「ダム日記」