新城の整形外科へ通院してきました。

仕事は、時間年給を頂きまして…

週2回は辛い(汗

毎回骨折の固定部位を締め直されるんですが、

これがまた痛い!!

通院後はいつも、2時間くらい魔の時間が続きます(泣

さて、仕事終わって今夜は金曜日の夜。

花祭りでは「ざぜち」や「ひいな」、「たから」など、

色とりどりの紙を使って装飾が作られます。

花祭りというと、舞がクローズアップされますが、

実はこれら装飾類もとっても独特で、

花祭りを実施する地域間でも形状など、全く異なっていたりします。

もちろん、それらも長年伝承されてきたものです。

上黒川花祭り保存会の若手メンバーも、そろそろその製作を憶えて

次世代に伝承して行くべく、講習会が開かれました。

社務所に集合し、先生の指導の下、製作(練習)に励みます。

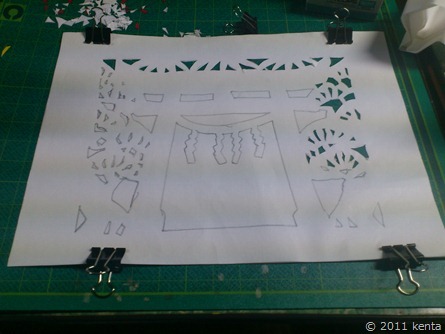

一応、設計図というか…

紙に絵らしきものが描かれた原本があります。

しかし、それらがいつも舞庭で見る装飾とは似ても似つかぬ形。

先生がおっしゃるとおりにカッターナイフで切り目を入れていき、

折り目を何カ所もつけて広げてみると…

あら不思議。

ちゃんと、いつも目にする装飾の形をしているんです。

昔の人は、面白いものを考えたものだなぁと、感心しっぱなしです。

また、装飾の中には「神道(かみみち)」と呼ばれ、

五方へ延びる装飾があります。

この写真で見ると、白くて横に延びた線状のものが上空にぶら下がっておりますが、

ちょっとわかるかな?

その道を通って八百万の神様が全国から集まってこられるわけです。

が、我々初心者。

上手く切れなかったり、変なところに切れ目を入れちゃったりもするわけです。

すると、先生。

「あんまへたくそだと神様が

「こりゃ通れんで今年は帰るぞ」

といってかえっちまうで、丁寧にやれよ!!」

と。

全員大爆笑。

本日最後のお題目、ざぜちの作成に取りかかったところで、先輩が

「お、そういえば、ブログに載せる写真を撮ってないだろっ!!」

と、私のケータイを用いて、作業風景を撮影して下さいました!!!

右手にはカッターナイフが映し出されるはずが、

包帯でくるまれた中指ですがな(笑)

写真撮るのをすっかり忘れていたので、とっても助かりました☆

こちらのざぜちは、おいらが作成中のものでございます。

細かい作業になるので、中指の負傷が作業速度を遅らせちゃいます。

早く治さねば…。

それにしても、やり始めると熱中しちゃって無口になってしまいますね(笑)

まいどこんばんは~☆

花祭というと、ざぜちや幣など切り草も、素晴らしい!

芸術的ですね☆僕はざぜちマニア&コレクターで、各地区行ったら、許しを頂いたうえで、頂いてまいります。(舞庭の結界だから、もやさにゃいかん!と御叱りを頂いた地区も・・・)

因みに、東栄のざぜちは、月や古戸が精密で、その型を写したかのように、あいまいな形に変容している地区もあり、型式学的に面白いですよね!(その辺はぶんぶんさんが詳しいかな?)

さて、いよいよ上黒川若手による講習会の始まりですか!

ざぜちもたいそう細かいから難しそうですが、神道や幣は、折って折って、複雑に切り込んで…ややこしいですよね。

でも、先生役の長老さんの

「あんまへたくそだと神様が「こりゃ通れんで今年は帰るぞ」

といってかえっちまうで、丁寧にやれよ!!」

は、笑いましたwww

本当に帰っちゃったら困りますよね(汗

ざぜちマニアとしては・・・豊根のざぜち欲しい!

許可を頂けましたら、上黒川のざぜちを頂戴できましたら(*´Д`*)

追伸:本日(日曜日)下粟代の金田会長にアポしましたら、「だんきち」と名乗った瞬間、「あーあの新日本紀行でうつっとたのん」と思い出してくださいました(うれしー)!

来月の坂宇場の花の後、お会い頂けそうです☆

>だんきちさま

ざぜちについては、燃やさないといけないとする地域もあるんですねぇ。

上黒川はどうだろう。

今まで、舞や太鼓、笛ばかりで、お恥ずかしながら準備と片付けという

一番大変なところに、あまり携わっておりませんでした。

先生役の方は…まだまだ50代ですが!!

俺がいつ死ぬか分からんで、若い世代に引き継いでおかないと!!

という考えの元、指導下さいました。

たま~に、ふと、面白いことをおっしゃいます(笑)

上黒川のざぜち、もらえるんだったかなあ…

確かもらっている人が居たような気もします。

そのためには、祭りが終わる「しめおろし」まで会場にいないといけませんが(汗