宿で朝食を従兄弟と共に。

研修は2日目です。

豊橋市で技術職として活躍する従兄弟、

技術職ということは…大学の専門は何だったのかな?

そういえば、聞いたことが無かった。

聞いてみたら、コンクリートのFEM解析と。

土木学科を卒業し、プロフェッショナルだ。

金属やプラスチックのFEM解析結果を見る機会はたくさんありましたが、

コンクリートなどの無機物も、もちろん対象。

前者と違って応力が加わったときの変性は小さいかも知れませんが、

力が加わればコンクリートだって挙動を示します。

ってか!

構造物の多くに使われているコンクリート。

むしろ、そっちの方がメジャー。

今日は、大きな力を受け止める巨大コンクリート構造物が研修対象です。

この堤体を見て、すぐにどこだか分かった人はダムマニア。

です。

新豊根ダムや黒部ダムと同じ、アーチ式コンクリートダム。

固い岩盤で両サイドから支えられることが条件であり、

作ることができる場所が限られます。

限られる代わりに、使用するコンクリート量を重力式に比べて低減できるため、

コストパフォーマンスが良い。

私にとっては、まさかの2週間連続ダム見学。

天国のような気分です(笑)

これまで、新豊根ダム以外のダム、それも堤体内を見学する機会が無く、

「比較」ができるという点で、今回は大変貴重な機会です。

このダムも、管理者は国交省。

治水を目的にしたダムは、国交省が管理。

国交省中部地方整備局天竜川ダム統合管理事務所の所長さんはじめ、

担当官の皆様が御案内下さいます。

人数が多いため、班に分かれて見学。

まずは垂直エレベーターに乗って、堤体の底へ向かいます。

新豊根ダムもそうでしたが、こうした治水を目的のひとつとする巨大ダムは、

大きな災害がきっかけとなって建設されることが多いということ。

伺ってみたところ、昨日の研修でも話がありましたが、

長野県において深く歴史に刻まれた通称「三六災害」が、きっかけになっています。

昭和36年の梅雨、天竜川が伊那盆地で湖水さながらの氾濫を起こし

甚大なる災害を発生させました。

この小渋ダムが位置する小渋川上流は、屈指の土砂崩落地帯。

こうした例年に無い大雨を制御するべく、昭和36年に建設が開始され、

昭和44年に完成しました。

一番下のキャットウォークまで移動し、そこから堤体内入口へ。

ダムの最下層内部には、地下水変位を観測するための機材が設置され、

プラムラインによって、ダム堤体の変位も観測。

プラムライン (ぷらむらいん)

ダム堤体の変位を計測するための装置。通常のものは、ダム上部からダム底部付近の監査廊横まで設けた垂直の縦穴に、重りをつけたステンレス線をぶら下げ、その下端の移動量を電気的に計測します。これにより水圧荷重などによる堤体のごく小さい変位量を測定し、安全管理のためのデータを得ます。

from ダム便覧(http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranB/JitenKM.cgi?id=503)

様々な観測技術を利用して、ダムの維持管理が行われています。

階段を上ったり、降りたり、エレベーターに乗ったり、降りたりを繰り返して、

なかなか、良い運動であります。

と、その途中で、ダム脇の岩盤吹付の中に、穴が。

何かが棲んでいそうでありますが。

これは、ダムができる前まで県道として利用されていた道路だそうです。

それにしても、幅員が狭い…。

つづいて、事務所にお伺いして解説を聞きます。

操作室は関係者以外立入禁止。

今回は、私たち一行は特別許可によって内部へ。

テロの危険性などもありますので、内実は非公開です。

その中には様々な計器が並んでいて、

パソコンを使った制御やヒューマンエラーを防止する仕組みなど。

操作卓のイメージは、新豊根ダムの操作卓に似ています。

ただ、ここは全てが新しい!!

フロアも超綺麗。

近年、建て替えられたばかりだそうです。

計器類に目を配ると、見学時点(より1時間前)の流入量は2m3/sで、全放流量は8m3/s。

この差分である6m3/sが発電に用いられています。

こちらは、レアなアングルからの写真。

(念のため、複写防止処理済)

この小渋ダムですが、奇しくも新豊根ダムと同じ日に見学会が!

(事務所からのお知らせ:H28.7.4 7月30日(土)新豊根ダム一般公開のご案内)

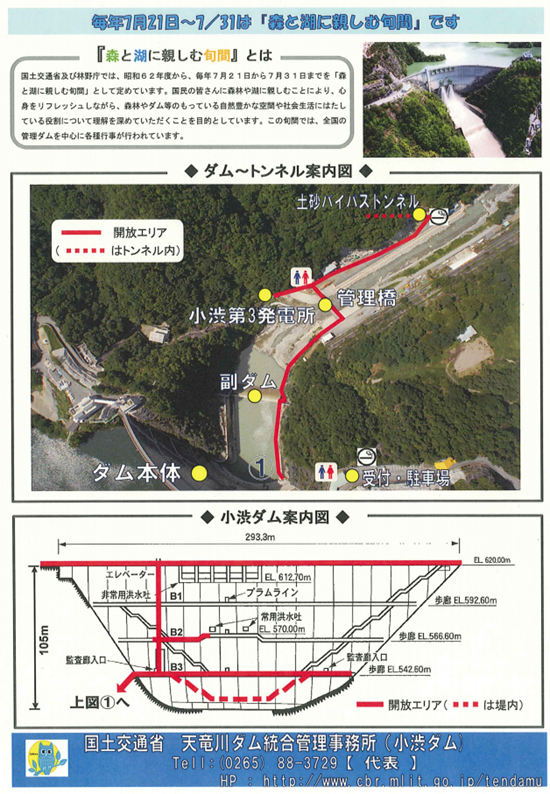

毎年、この時期は森と湖に親しむ旬間。

今回私たちが御案内頂いたコース(一部を除く)は、

一般公開の日限定で、誰でも見学できますっ!

一般開放されるエリアは下記の通り。

ダム本体は、ほぼ、私たちの見学コースと一緒。

さらに、完成したばかりで今年度試験運用開始予定の…

土砂バイパストンネルも見学コースに!

所長さんともお話ができ、新豊根ダムの話題に派生。

「新豊根ダムは、道の駅とかダムカレーでもPRがんばっていますよね。」

おおおおー!

有名ですよ!!KUNOさんっ!!

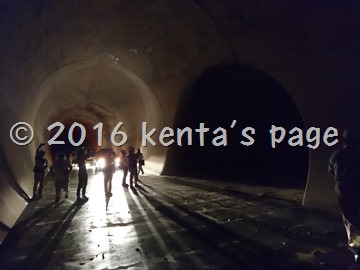

話は戻って、土砂バイパストンネル。

一般公開に先立って、見学させて頂きました。

上流から流れ下る土砂が、小渋ダムにせき止められて下流に流れず、

どんどんダム湖の底に堆砂しています。

土砂バイパストンネルは、上流から流れてくる土砂をダムに入れず、

バイパスさせるためのトンネルです。

巨大です。

この中を土砂を含んだ大量の水が、結構な速度で流れるため、

トンネル内部には照明などの施設はありません。

全面がコンクリートで固められています。

分からないことは、分からないとハッキリ認識した上で、

それを明らかにするために、壮大な計画を立ててチャレンジする。

土木技術の最先端を進む人たちを垣間見ました。

質問に対しても、非常に丁寧にお答え下さり、

天竜川ダム統合管理事務所の皆様、有り難う御座いました。

ちなみに、頂いた資料の中にはダムカード!

新豊根ダム、矢作ダムに続いて、3枚目ゲットです。

小渋ダムから更に奥へ進んだ方向、その先には…大鹿村!!

まだ大学生だった頃ですが、一度だけ、大鹿村へ温泉目的で行ったことがあります。

大鹿村といえば、歌舞伎、塩、そして…中央構造線!

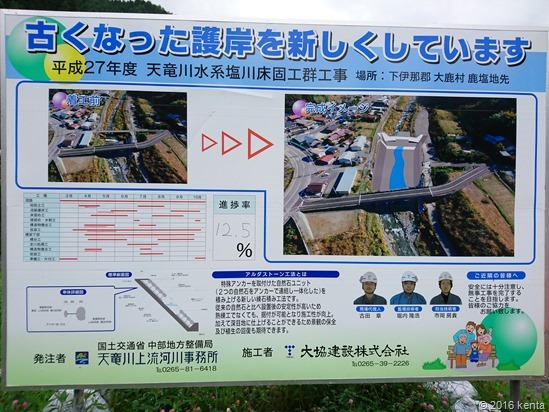

まずは、床固工の現場を見学します。

砂防工事ですが、実施しているのは国交省。

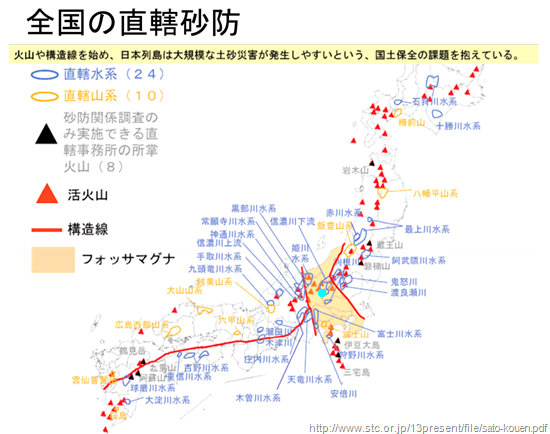

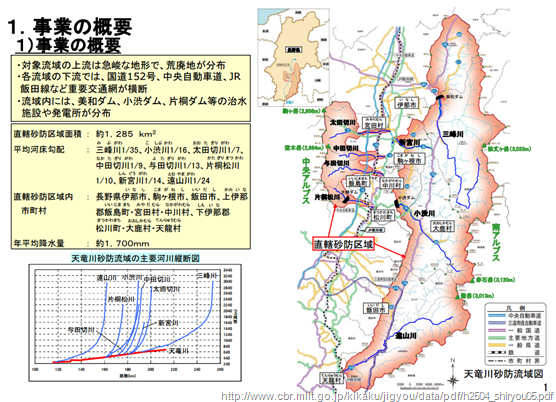

全国で、特に土砂災害が発生しやすい場所は、

「直轄砂防指定地」として、国が直接、砂防工事を実施するそうです。

このうち、天竜川水系を拡大すると…

実は、今回の視察先をまとめると、この直轄砂防区域に当てはまります。

そして、この大鹿村。

リニア中央新幹線のルートにも当たる。

大鹿村 :: 大鹿村内のリニア関連工事状況等についてお知らせします

役場にはリニア対策室があり。

河川からは良質な砂利が採取できるということで、

採石ポイントがたくさんあります。

土木が産業の根幹を成しているように、ぱっと見ですが、思いました。

ここでも、床固め工が進められています。

事業費を聞いて驚きました。

さすが直轄工事。

仮設橋梁が…仮設とは思えないレベル。

たぶん、豊根村村道に架かっている橋のほとんどを凌駕する仮設橋梁。

そして、今回の最終研修先へ。

大きくえぐられたような山肌が非常に印象的なこの場所。

ここでもまた、三六災害の傷跡。

時間が経とうとも、その傷跡はクッキリと、

自然が持つ大きな力を我々に見せつけるよう、姿を現します。

その近くにある、博物館。

南アルプス(中央構造線エリア)ジオパーク・大鹿村中央構造線博物館

ココは、日本で唯一の、中央構造線の専門博物館。

日本の中央構造線研究の第一人者といわれる学芸員の河本さんからお話を伺います。

このブログでは、何度か中央構造線を取り上げてきましたが、

まさか…研修で来られるなんて…幸せすぎて涙が出る。

詳しいと言われるまでは、まだまだ距離がありますが、好きなんです。地質が。

南信濃村、上村、大鹿村へと続く(途中断絶していますが)国道152号線沿いは、

平行して中央構造線が走り、左右の地質が全く異なる。

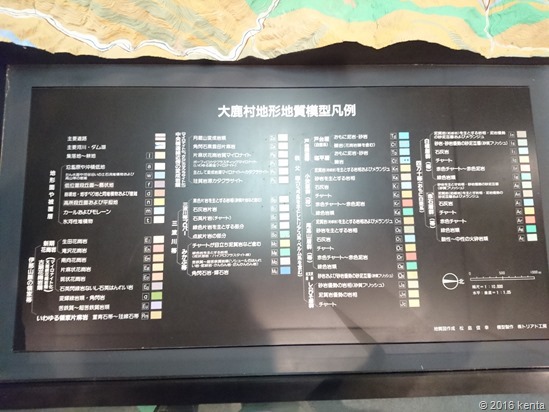

ジオラマを用いて、非常に丁寧に解説して下さいました。

このジオラマ、地質別で色分けされていますが、

見事に左右が違う。

活断層の部分もありますが、断層というのは地球表面の傷跡。

あくまで過去の古傷です。

その中で、今でも傷跡が変化しているのが活断層。

熊本地震では、中央構造線との関係も取りざたされておりましたが、

中央構造線を延長していくと熊本地震のラインと重なるものの、

九州地方は火山灰が深く滞積しており、その下に断層があるかどうかは分かりません。

最新の知見として、こういった文献もあります。

中央構造線に関する現在の知見−九州には中央構造線はない−|災害と緊急調査|産総研地質調査総合センター / Geological Survey of Japan, AIST

中央構造線のみならず、断層に関するスペシャリストで、

我々が愛知県各地から来ているからか、愛知県内の活断層について、

詳しく御解説下さいました。

特に、猿投-高浜断層帯について。

また、我々にも身近な豊川(とよがわ)は、中央構造線の溝に水が流れ、形成された河川。

それによって、河口部は土砂が堆積して平野となり、豊橋市が位置する。

自然が持つ力は、人間が制御できる力に比べて、はるかに大きいです。

そもそも、日本の都市部が集中する平野部というのは、

自然が作り出した平らな土地。

これを人工的に作ろうとしたら、途方もない時間とお金がかかります。

自然界は、それを長時間掛けて。

河川を伝って流れ出た土砂が、長年かけて堆積。そして平野に。

その土砂というのは、山肌を雨が削って長年掛けて河川へ流出したもの。

それを人間の知力と石油の力(機械駆動力)で、どれだけ食い止めることができるか。

自然、そしてその一部である河川は、生き物とも言われます。

自然界…とくに地質的に個々を見ると無機物でしかないけれど、

俯瞰的に見ると生物のような誕生→成長→衰え→死というプロセスに当てはまります。

今の地形を維持することが、いかに大変か。

ただ、そこには今を生きる、生活する人々がいて、

その人々の安心・安全のためには、今を維持することも非常に重要です。

両者のせめぎ合い的な気持ちになりました。

展示室には、中央構造線の左右で異なる岩石が展示されており。

非常に興味深い博物館でした。

また、今度はプライベートで来たいです。

今回の研修、私の興味にドンピシャで、終始目がキラキラ輝いてました。

こんな体験できる職場に感謝。

職場の新規採用職員、募集中です。

夕刻、無事に職場へ戻り、張り巡らされた伝言メモとメールに目を通し、

明日の仕事に目処を付けて帰宅。

大変、実りある、研修を開催して下さった事務局の皆様に厚く御礼申し上げます。

「土砂災害から人命を守る対策を学ぶ2日目」への1件の返信