窓を開けて運転していたら、ちょっと肌寒いくらいの豊根から、

照り付ける日光で体温がどんどん上昇する新城市内へ出張。

課長さんふたり分の代理で、会議に出席です。

さすがに、課長さん方が揃う会議で作業着は不味いかなと、ワイシャツに袖を通して正解。

この業務分野も、4年もやっていると古株の部類に入ります。

課長さん方も、知った方ばかり。

本日のお題目は、土砂災害防止について。

会議では最新の動向などを知ることができる機会と捉えられます。

このご時世、災害に対するソフト対策として、情報伝達は欠かせぬ手段。

インターネットを駆使した情報提供は日進月歩で進化しています。

ただ情報を出すだけではなく、

一目見てわかりやすく情報を提示するにはどういった方法が良いのか。

また、様々なシミュレーションも構築されています。

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/minkan/koushu130524/shiryou2.pdf

悲しき災害が発生するたびに、それを教訓として整えられていくシステム。

また、システムがどんどん作られていくと、

今度は情報を受け取る側の負荷も高くなって、迅速に情報がいきわたりにくくもなりえます。

それがまた、システムにフィードバックされ。

進化は続きます。

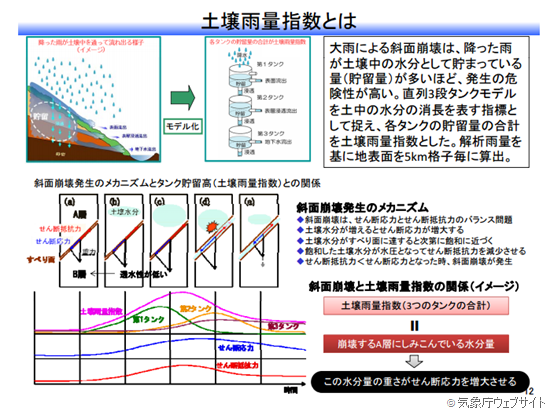

土砂災害発生の危険度をはかる「ものさし」として、

タンクモデルというシミュレーションや、土壌雨量指数などの指数が参照されます。

ただ、「ものさし」では相対的な危険度が分かるものの、

「どの段階で災害が発生するか」という難しい判断はできません。

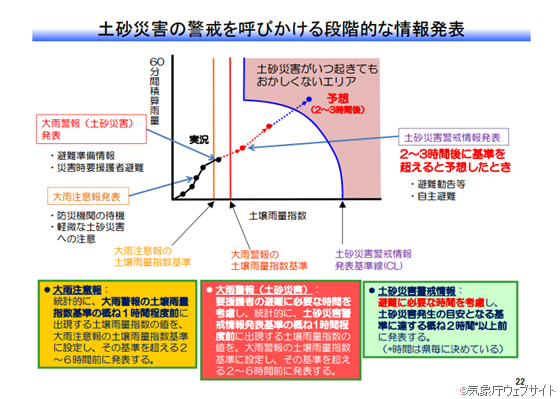

そこで、基準として土砂災害警戒情報があるわけですが、

この発令基準を導き出す方法がコロンブスの卵的。

災害予見をしようとすると、地震のように過去の災害発生状況を分析しそうですが、

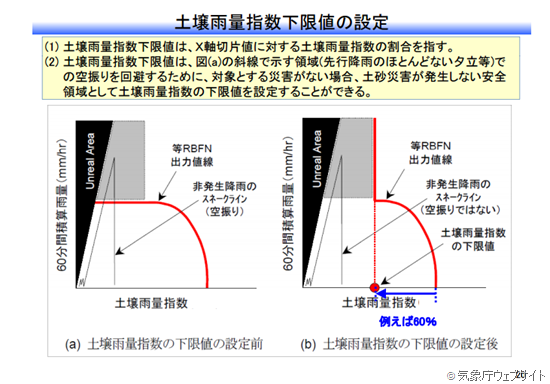

逆に、災害の非発生事例に着目しているんです。

この地域は、

「このレベルで災害が発生しない降雨を何度も経験したから このレベルまでは安全」

という考え方。

もちろん、地震で地盤が緩んでいたりした場合は、基準が引き下げられます。

縦軸が60分間積算雨量で、横軸が土壌雨量指数。

ここに、過去の「非」発生事例がプロットされ、非発生と発生の境界が、

RBFN出力値として線引きされます。

これが、土砂災害警戒情報発表基準線(CL)となり。

具体的に段階的発表基準はこのようなイメージ。

実際の雨量がプロットされ、土砂災害がいつ起きてもおかしくないエリアに到達すると

予測される2~3時間前に土砂災害警戒情報が発令されます。

地域単位は、メッシュで区切られています。

それが地図にプロットされたメッシュデータになっているのが、

まだ公開して間もないそうですので、

今シーズンの雨季にはチェックしてみましょう。