宿直明けの朝。

昨夜は、23時頃まで無線からテストブザーが鳴り止まず、寝かせてくれよ。

そんな夜を過ごしました。

さて。漫画なら、少しは優しく分かるかなぁなんて。

本を購入して中を開いてみたら、漫画じゃないじゃんっ!(笑)

しかしながら、病院を「経営」という観点から捉えていて、医療機関で日々お金と格闘している私としては業界の仕組みを学ぶのにちょうど良い1冊でした。

これからの時代、病院や医療機関においてお金の流れや経営がしっかりしていないと、優秀な医師やスタッフが揃わない。

経営がしっかりしているということは、それだけ患者さんが集まる病院であり、「売上」が高い病院であると言うこと。一方で、国の財政を圧迫していると言われている国民の医療費。

国としては医療費をどうにかして削減していきたい。

ジェネリック医薬品や、セルフメディケーション制度が、それを物語っています。

国の財政にとって喫緊の課題であり、国によって日々制度が刷新されて、それについていけない医療法人は倒産もやむを得ずという戦国時代の様相を呈しています。

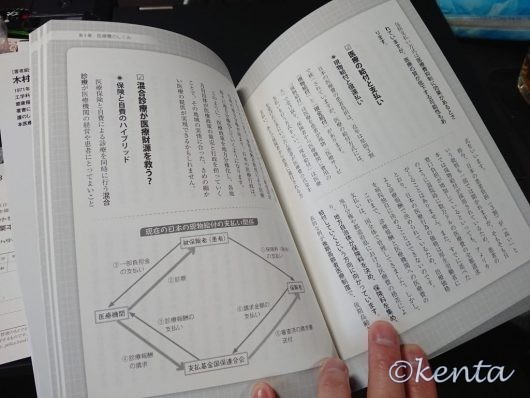

例えば、医療機関自身が国によってカテゴライズされた振り分けのどこに当てはまるのかをしっかり分析し、それに則った経営方針を採る必要があるなど。

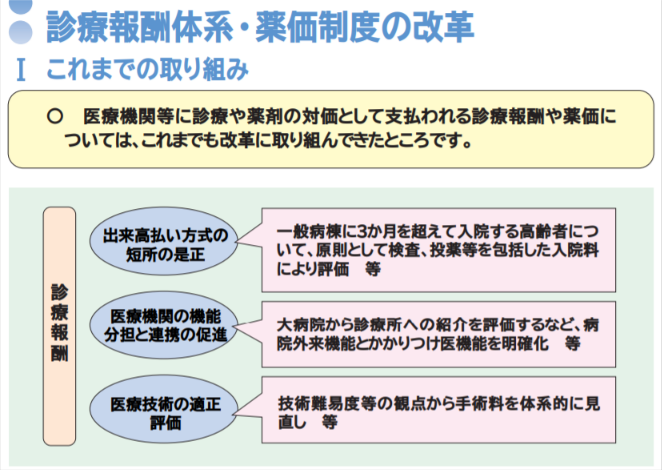

(厚生労働省資料より)

診療報酬体系の改革も、そのひとつです。

日本の医療が他国と異なる点として、診療報酬すなわち患者(客)が医療機関(店)に支払う金額は国が「点数」として統一的な単価を決めている点です。全国どこにいても、同一の医療サービスを受けたならば、同一の金額が補償されている。

他国では、他の商売と同じで人がたくさんいるところなら安いとか、大量に仕入れた薬剤は安いとか、そういったことが普通です。

基本的に、日本においては国民が医療サービスを受ける際のネックを極力取り去ろうとして素晴らしいサービスを運営しているのですから、お金が掛かるのは当たり前なのかも知れません。

豊根村で取り入れているオンライン診療やオンライン服薬指導(特区事業)も、そういった効率化の中の一つともいえます。ま、先進的な取り組みなので現場には問題が発生しないわけがありませんが、それでもチャレンジです。

現場をしっかり見ながら、それを感覚として身につけて、俯瞰的な視野で全国的な制度改正を眺める。

日々、勉強です。