それは武田研究室に在籍していた当時、

金属学会の行事で「伝統材料研究会」の幹事を拝命し、

奈良県は天川村へ行っていたときのこと。

訪問地のアテンドをして下さっていたシャーマン的な方がふと発した一言。

「坂本さん、中央構造線と神社は密接な関係にあるんですよ。」

え…。

そこから、神社というものはどういった場所に建立されるのか、

神社の名前から、そこ場所がどういった場所なのかが分かるなどなど。

大変興味深い話を聞いたもんです。

ふと、ネット上で「中央構造線」というフレーズに再会したので、

改めて調べてみようと思いました。

まずは、中央構造線から。

日本最大級の断層と言われており、最も有名な断層かもしれません。

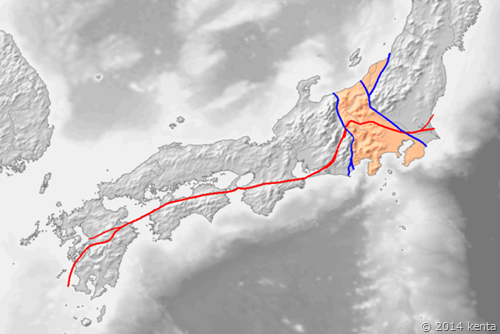

下の地図で言えば、赤い線がそれに当たります。

オレンジ色に囲まれた部分「フォッサマグナ」はイメージ的に言えば

日本列島が大昔に東日本と西日本の間で裂けて、大きな溝ができ、

そこが火山帯となって新しい地質ができたというもの。

(その証拠に、ここは南北に火山帯が広がっています。)

何故、赤い線の中央構造線が長野県辺りでグイッと曲がっているのかというと、

このフォッサマグナが回転中心となって西日本を基準にして言えば

東日本が時計回りに曲がったため。

(解説が間違っていたら教えて下さい(汗)

この三遠南信地域をタテに突き抜ける中央構造線。

もっと詳しく見てみたいという方は、googleマップにプロットされた地図があったので、

こちらのリンクをご覧下さいませ。

飯田線のルートに非常に近いです。

国道では、R151とR152に沿ってます。

この断層の上には幾重もの地層が積み重なっているので、

地中深く、なかなか断層の境目を地表で目にすることはありませんが、

侵食が進んで地表に出てきているところも何カ所か。

大鹿村の露頭が有名です。

それ自体が観光名所になったりとか。

パワースポットになったりとか。

一昔前に、ゼロ磁場とかで有名になった分杭峠も中央構造線の真上。

そんなわけで、中央構造線で検索すると、パワースポットというフレーズと

セットで、たくさん出てきます。

そしてそして!

ようやく話題が戻りますが…

中央構造線付近に位置する神社仏閣をまとめたGoogleマップを発見!

こんなにたくさん!

ってか、神社仏閣自体が日本中に緻密に分布しているので、

ラインを引いても、たまたまその上に位置する確率が高いかも知れませんが(笑)

「諏訪大社」、「砥鹿神社」、「豊川稲荷」、「伊勢神宮」、「瀧原宮」、「天川弁財天」などなど。

名だたる神社も、そこに名を連ねています。

長い歴史が経験値として作用した結果、科学的真実を表すことがあるのか!?

断層というのは地面が動くという、非常に非日常的なこと。

それが体感できるレベルでは無くとも、地面の摩擦が空気の帯電に関係することは

知られている事実であり、空気に何らかの変化…

例えば、発光現象とかあったら、そりゃ昔の人からしたら

神様が…となるかもしれません。

実際に、大気中の電位を計測して歩いた方の記事があったので拝見してみましたが、

これ、おもしろい(笑)

我らが上黒川熊野神社は…ちょっと断層からは遠いかな。